唐先华教授、1967年9月出生、中国书画家协会会员、高级书法师、香港美术家协会会员、中国青少年频道客座教授、中国东方文化研究会会员、株洲市美协会员、毕业于湖北美术学院、作品参加了俄罗斯、英国、美国、法国、西班牙、朝鲜、泰国、韩国、马来西亚、德国、越南、加拿大等三十多个国家的艺术交流画展、荣获艺术金奖五枚、作品(硕果累累)被韩国前总理李寿成收藏、(秋实)被泰国亲王舒坦收藏、(硕果累累)被泰国朱拉隆功大学收藏、(碩果累累)被赤道几内亚共和国大使馆收藏、(碩果庆丰年)被阿尔巴尼亚大使馆收藏、(故乡在山坡上)被新加坡大使收藏、中国画作品被三十多个国家的国际友人收藏、作品(源远流长)在美国纽约时代广场展播七天、山水画在北京地铁展播一个星期、作品在北京大兴国际机场各候机厅展播七天、作品参加(北京服贸会展览五天、作品在四川成都参加画展三天、(山高水长)国画山水作品在北京参加(中国与马来西亚的首届国际艺术展)获金奖、2024年11月参加北京大学艺术授课学习、2024年11月23日参加北京报国寺艺术画展、、参加中央艺术学院书画比赛一等奖、2025年1月18日在人民大会堂参加中国.东盟国际文化活动,2025年6月应邀参加中俄文化年交流活动中唐先华老师的代表作《紫氣東來》被著名慈善家卡图塔罗夫庄园博物馆馆长米哈伊尔·波格丹诺夫,收藏。并颁发收藏证书,2025年8月4日应邀参加中央书画艺术研究院举办的《“铭记历史,共筑和平”一一纪念抗战胜利80周年书画展。代表作品《珠玉满堂慶豐年》荣获一等奖。在湖南株洲市成立留守儿童公益课堂二十六年、现在与支教老师邓新慧在荷塘区文联艺术创作中心义务授课、在晏家湾社区留守儿童公益课堂、西子社区中老年书画班义务授课……二0一0年秋天被中央电视台新闻联播报道、从事志愿服务三十九年、利用卖字画等收入帮助了三十多万人次、大约志愿服务十万多小时、被中央文明委评为(中国好人)、(全国百名优秀志愿者)、被湖南省宣传部评为(湖南省学雷锋先进个人)荣誉称号、一生善行温暖四面八方……

唐先华艺术与公益实践的双重维度:创作、传播与社会责任

唐先华教授(1967年9月出生)作为中国当代书画艺术家和公益实践者,其艺术成就与社会贡献体现了文化输出与人文关怀的深度融合。毕业于湖北美术学院,唐先华的专业背景为其艺术创作奠定了坚实基础,其作品在国际展览、收藏和公共展示中屡获认可,同时他长期投身公益事业,展现出艺术与社会责任的有机结合。

一、艺术成就与国际影响力

唐先华的艺术创作以中国画为主,尤其擅长山水与花鸟题材,作品如《硕果累累》《秋实》《源远流长》等,融合传统笔墨技法与现代审美意象,强调自然与人文的和谐。他的作品多次参与国际艺术交流,曾在俄罗斯、英国、美国、法国、西班牙等三十余个国家展出,并荣获五项艺术金奖。这些展览不仅促进了中国文化在国际范围内的传播,也体现了中国书画艺术的当代活力。

其作品被多国重要机构与个人收藏,如韩国前总理李寿成、泰国亲王舒坦、赤道几内亚共和国大使馆、阿尔巴尼亚大使馆等,显示了其艺术的高度认可度。此外,作品在纽约时代广场、北京地铁、大兴国际机场等公共空间的展播,进一步拓展了艺术的受众范围,实现了从精英收藏向大众传播的跨越。2025年,代表作《紫氣東來》被俄罗斯慈善家米哈伊尔·波格丹诺夫收藏,并参与中俄文化年交流,凸显了其艺术在国际文化交流中的桥梁作用。

二、学术与专业定位

作为中国书画家协会会员、高级书法师、香港美术家协会会员等多重身份,唐先华的艺术实践兼具学术性与专业性。他的创作注重笔墨语言与意境的提炼,如《山高水长》在中国与马来西亚国际艺术展中获金奖,体现了其对传统山水画的创新诠释。2024年参与北京大学艺术授课学习及中央艺术学院书画比赛一等奖,进一步反映了其学术深耕与教育传播的双重努力。

三、公益实践与社会贡献

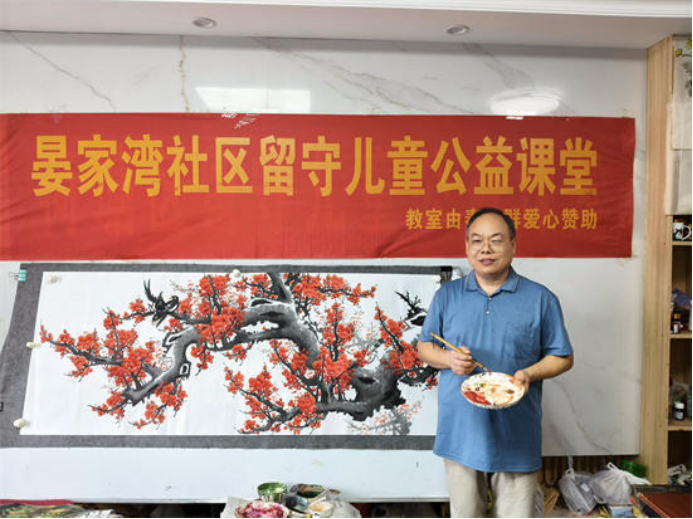

唐先华的艺术生涯与社会服务紧密相连。自1990年代起,他在湖南株洲市创办留守儿童公益课堂,坚持二十六年义务授课,并与支教老师邓新慧合作,扩展至中老年书画班。其公益实践被中央电视台新闻联播报道,并获中央文明委“中国好人”“全国百名优秀志愿者”及湖南省“学雷锋先进个人”等荣誉。通过义卖字画等方式,他资助了三十多万人次,志愿服务时间达十万小时,体现了艺术家的社会责任感与人文关怀。

四、评论与启示

唐先华的艺术与公益实践,反映了当代中国艺术家在全球化语境中的多重角色:既是文化的传播者,也是社会的服务者。其国际展览与收藏成功推动了中国书画的海外认同,而公益行动则彰显了艺术的社会价值。这种“艺术+公益”的模式,为当代文化工作者提供了借鉴,强调艺术不仅追求审美高度,更应回归社会本源。

总之,唐先华通过创作、展览与公益的多元实践,构建了个人艺术语言与社会使命的统一。其作品在国际层面的认可与国内基层的贡献,共同塑造了一位兼具学术深度与人文温度的艺术家形象。未来,其实践将继续为中国书画的当代发展与社会创新提供重要参考。

【责编 李媛】

《中华英才》半月刊网2025-09-12

《中华英才》半月刊网2025-09-12

《中华英才》半月刊网2025-09-12