我对于红学完全是外行,大观园风景万千,实话说,我没怎么仔细观赏过,更别说园中繁复的人情世故,是是非非。问之学弟邀我去参加这次高规格论坛,诚惶诚恐,抱着学习的态度去客串一下。兹有浅薄感受,略陈于此,与诸君分享。

我是搞理论语言学的,尤其是那种形式化的理论,所以一时还真看不出能解决什么“红学”问题。不过,语言学与文学的关系是不言自明的,文学本来就是语言的艺术。语言学家王力先生在上个世纪40年代以《红楼梦》为语料写出一部很有影响力的语法学著作《中国现代语法》,朱自清先生作序,评价甚高。《红楼梦》作为典范的白话文著作,其语言是通语(普通话)的语法规范。

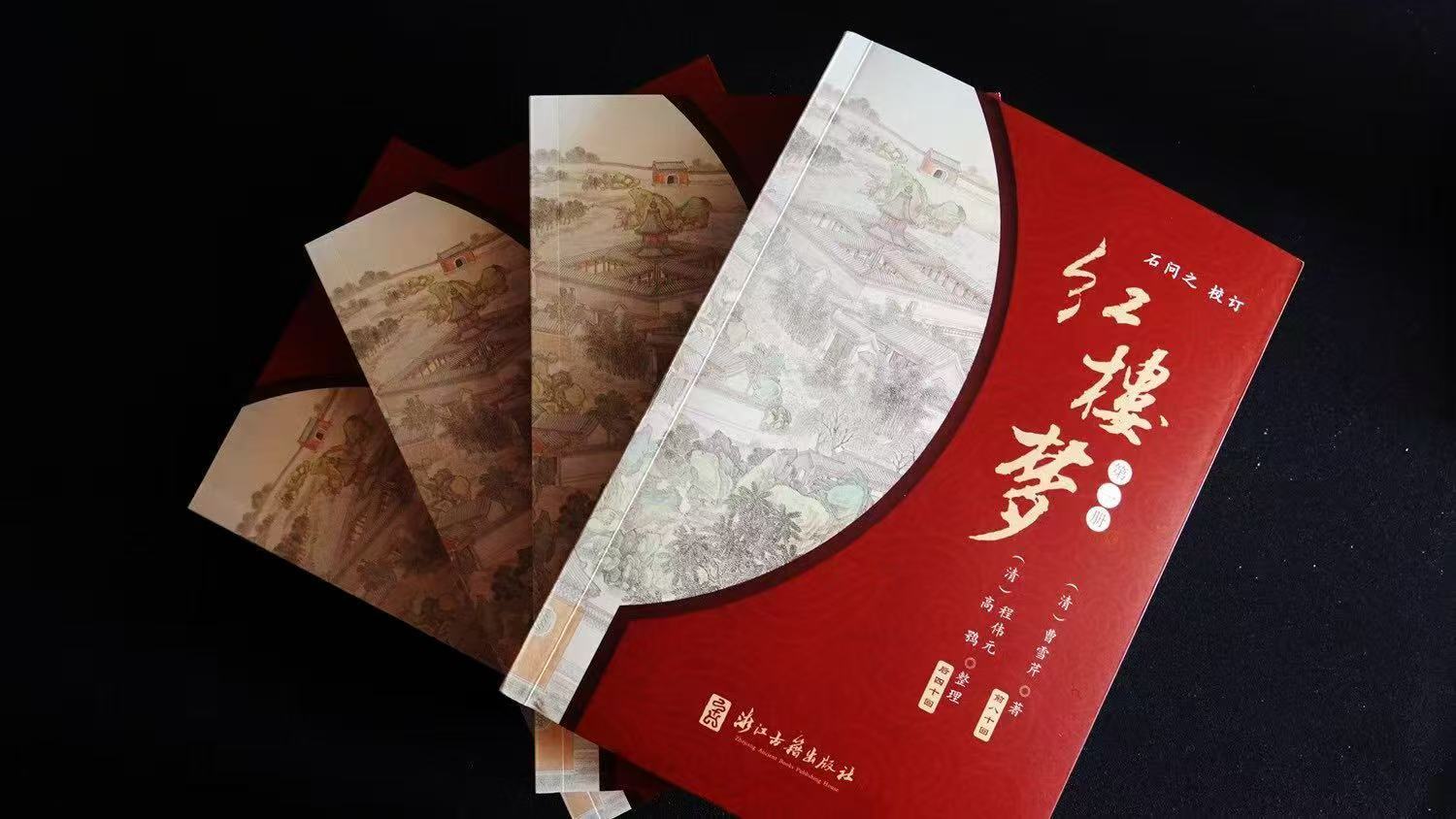

石问之教授在校订《红楼梦》过程中,除了运用叙事学、伦理学的相关理论外,也动用了语言学知识,其学养是很深的。他不久前就第五回“枉凝眉”曲子的“虚花”一词与我交流,以往的本子做“虚化”“须化”或“虚话”,问之教授采纳陈熙中先生的观点,认为是“虚花”,并在注释里给出自己的看法,其实已涉及语言学知识。一则,“虚化”一词是语言学中的一个重要术语,专指实词语义变虚的过程,也就是由实而虚,有点像洗衣服过程中的漂白(bleaching)。“化”作为一个词缀,语义上基本上等同于英语的-ation,比如,“现代的”(modern)与“现代化”(modernization)。不过,“化”作为一个词缀应该与“五四”之后西学东渐过程翻译西方文学作品有关。如此说,《红楼梦》成书时,应该没有“虚化”一词。二则,从曲文来看,“葩”“瑕”“他”等字皆为平声a韵(主要元音),“花”是平声,而“化”是去声,平仄不合。三则,“虚花”有“不结果的花”(寓意“没有结果”,问之本指出了这一点),这是语义方面的证据。四则,书中有“太虚幻境”,但这里也不宜用“虚幻”,既不押韵,也不合平仄。

问之教授在《玉石分明》一书中对《红楼梦》中多处语言问题做了考释,如“芳气袭人”还是“芳气笼人”。问之学弟从法学而转治“红学”,“十年磨一剑”,取得骄人的成绩,跟他深厚的学养与深挖的精神是分不开,从上面“虚花”一词可窥一斑。

张和友匆匆于南国北师凤凰山下

作者简介:

张和友,北京师范大学文学院教授。

【责编 李鹏】

人民网2024-11-04

人民网-人民日报2022-06-22

新华社2022-05-27