艺术家简介:

1949年生于江苏宜兴,字逸云,号北辰,研究员级高级工艺美术师,江苏省工艺美术大师,云溪精舍创始人。

路朔良出身书香门第,自幼研习书法、绘画、金石与雕塑,将多元艺术融入紫砂创作。

“路朔良将铜器与紫砂陶器结合,既有铜器内外之美,又不失紫砂的赏玩价值,开拓新境界。”——宋伯胤《宋伯胤说紫砂》

路朔良:宫廷紫砂艺术的革新者

艺术特色与突破。

青铜纹饰复兴:路朔良独创了“仿青铜紫砂”风格,将商周青铜器的夔龙纹、云雷纹、蝉纹等移植于紫砂器,复活失传270多年的工艺,填补了清代陈鸣远后紫砂工艺技术的断层。

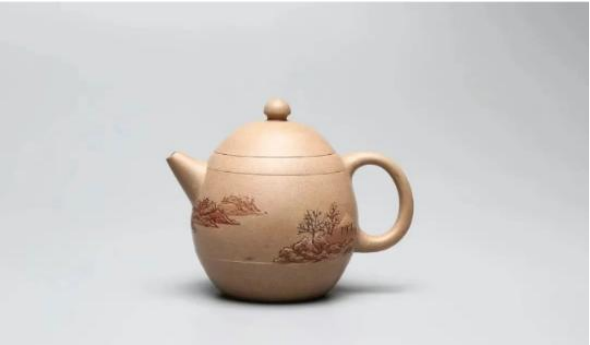

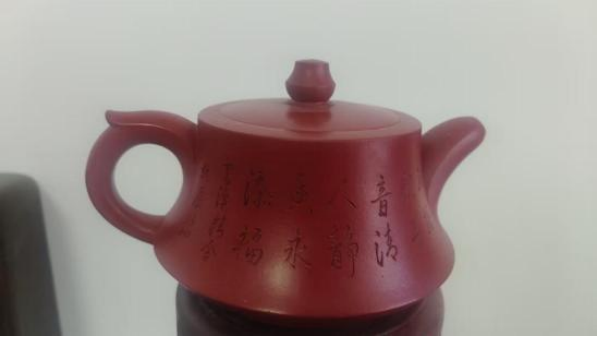

技术革新:突破“朱泥无大器”限制,以珍稀朱泥创作《蟠垆壶》等大件作品,采用“大红袍”烧制工艺,器型雍容华贵。

代表作:《蟠垆壶》(饰八条夔龙纹,与壶钮云龙合为极数之九)、《琴壶》(古琴造型,七弦连贯壶身)、《双龙耳盘口瓶》等,作品被中南海紫光阁、故宫博物院等27家机构收藏。

艺术定位:如果说当代紫砂艺术的前辈顾景舟代表了文人紫砂的简淡气韵,路朔良则独辟蹊径,继承与创新了宫廷紫砂的繁复工艺,形成“简约美学与繁复技艺”的互补。

宋伯胤:文博事业与紫砂研究的奠基人

学术生涯:宋伯胤1921年生于陕西耀县,1948年毕业于北京大学历史系,曾任南京博物院副院长,曾获“中国文物博物馆事业杰出人物”最高荣誉奖。

开创性贡献:独创博物馆藏品“四部四项分类法”(国际称“宋氏分类法”)。1950年调查剑川石窟,奠定其学术研究基础;参与南唐二陵等重大考古项目。先后出版《宋伯胤说紫砂》《紫砂苑学步》等专著,系统梳理紫砂工艺史。

宋伯胤评价路朔良:他将青铜器与紫砂结合,“既有铜器内外之美,又保留了紫砂的实用价值,开拓了紫砂的新境界”,强调其纹饰移植手法的历史意义。

紫砂文化的传承与升华

学术肯定与技术复兴:宋伯胤从学术角度肯定了路朔良对清代陈鸣远紫砂艺术传统的继承与创新,指出其纹饰移植(如蝉翼纹、带状纹)是“紫砂史上罕见的美化手法”。路朔良的技术实践(如朱泥大器、青铜纹饰)为宋伯胤的紫砂研究提供了当代案例,印证了紫砂工艺的“文化厚度”。

路朔良以作品重塑紫砂作为“金石史诗”的礼器功能,突破了文人壶的单一审美。宋伯胤通过学术著作为紫砂确立历史坐标,将路朔良的创新纳入工艺史脉络,赋予其艺术实践的文化学理内涵。

路朔良以“技近乎道”的实践,将紫砂从茶具升华为承载礼乐文化的艺术载体。宋伯胤以“物史互证”的研究,构建了紫砂从工艺到美学的理论框架,其分类法与著作成为学科研究的基石。

二者共同诠释了传统工艺“借古开今”的现代路径:工艺技术的革新,需要扎根文化基因,学术研究需回应艺术实践,方成“道器合一”的典范。

路朔良与张道一的交集,是当代紫砂艺术创新与学术理论深度互鉴的范例。张道一作为中国工艺美术理论泰斗,对路朔良的艺术成就给予了权威性的学术评价,而路朔良则以实践成果印证了张道一关于传统工艺现代转型的理论主张。

开创紫砂艺术创作新局面

张道一(著名工艺美术史论家、民艺学家、“中国工艺美术终身成就奖”获得者)指出,路朔良的突破性在于以下两方面:

双轨融合:一方面吸收商周青铜器造型与纹饰(如饕餮纹、云雷纹),另一方面在壶体进行山水人物浅浮雕创作,将两种传统艺术语言自然结合,形成“浑厚古朴、自成一格”的独特风格。填补技艺空白:这种创作在宜兴紫砂传统中罕见,路朔良成功复活了自清代陈鸣远后断代270余年的青铜纹饰移植技法,赋予了紫砂艺术的“历史厚重感与当代创新性”。

张道一强调,路朔良的作品超越了实用器范畴,成为文化符号:例如《朱泥蟠垆壶》以宣德炉为型、九龙纹为饰,既延续青铜礼器的象征性(“九五之尊”),又以紫砂材质体现了文人雅趣,实现“器以载道”。

微型雕刻技艺(如在掌壶刻《兰亭集序》全文324字)融合了书法、雕塑与陶艺,拓展了紫砂的文人表达维度。

理论支撑与实践验证。

张道一主张传统工艺需“借古开今”,反对机械复制,强调在历史脉络中寻找创新灵感。这一理念与路朔良的创作理念高度契合:路朔良耗时19年深入研究顾景舟石瓢壶的线条韵律后才开始复刻探索,体现了其对“敬畏传统、突破传统”循序渐进的实践历程。

其仿青铜系列(如双龙耳盘口瓶、三足鼎)以紫砂重构商周礼器,印证了张道一提出的“工艺美术需承载民族历史记忆”的理论。

对“宫廷派”紫砂风格的学术定位:张道一将路朔良的紫砂作品风格定义为“皇家宫廷派”,指出其作品兼具两种特质:

大唐气韵:富贵华丽、细腻清晰(如《镏金八卦井栏壶》的鎏金工艺与精密纹饰)。

明清文骨:简约洗练的文人意境(如《江南山水钟型壶》的堆彩技法)。这一评工匠精神与人文关怀。

张道一与南京博物院宋伯胤联名推荐,路朔良在2004年破格获评高级工艺美术师,2012年再获“江苏省工艺美术大师”称号,奠定了其行业地位。张道一的艺术理论研究与评介助力路朔良作品参与2014年巴黎卢浮宫艺术展,推动紫砂艺术进入国际视野。

两人均强调工艺的伦理价值:路朔良的“一生一器”的艺术追求,即以虔诚之心对待每件作品,如他为星云法师制作紫砂双龙瓶时,便融入了传统佛教文化的慈悲意象,传递了“器以载道”的哲学文化观。

张道一的“人文关怀论”:认为工艺创作需“服务人的生活,滋养人的心灵”,反对纯商业化炒作。路朔良向江苏无锡博物院捐赠27件作品的公益行动正印证了这一点。

理论与实践的双向互动:路朔良以紫砂为媒介,将张道一的学术理想具象化;张道一则以理论高度,赋予路朔良的创作实践以历史坐标。他们的互动证明:传统工艺的现代生命力,既需匠人的“技进乎道”,亦需学者的“以理驭器”。

价无疑成为路朔良作品被故宫博物院、中国国家博物馆等国家级文博机构收藏的重要学术依据。

陈鸣远与路朔良,二人虽处在不同的历史时空,相隔数百年,却在艺术理念、技法传承与创新上形成了深刻呼应。

艺术的传承与弘扬

陈鸣远的开创性:清代陈鸣远首次将青铜器纹饰(如夔龙纹、云雷纹)系统引入紫砂创作,打破了紫砂传统光素器型的局限,代表作《天鸡壶》以青铜铭文与紫砂结合,被赞“可与三代古器并列”。

路朔良的传承与弘扬:路朔良以陈鸣远为宗,耗费30年临摹其技法,并将青铜纹饰拓展至鼎、觚、爵等礼器,如《朱泥蟠垆壶》饰九龙纹带,形成了“精工至微”的创新宫廷派风格。

“塑镂兼长”的技艺延续:陈鸣远首创壶体镌刻文人铭文(如与曹廉让合作题刻),提升了紫砂的文化内涵。路朔良继承并弘扬了该传统,在《琴壶》中贯穿古琴弦线并堆塑山水,以双刀刻铭展现了其“遒劲规整”的书画功底。

文化贡献的跨时代呼应

提升紫砂艺术地位:陈鸣远使紫砂从日用品升格为文人收藏品,其作品被吴骞称为“间世特出”。路朔良作为当代紫砂艺人的杰出代表,其作品入选故宫博物院、中国国家博物馆收藏体系,标志着传统紫砂工艺在当代的传承与发展达到新高度。这一成就既源于艺术家个人的创新融合,更离不开宜兴紫砂数百年的工艺积淀和行业集体的智慧传承。

国际影响力的延续:陈鸣远时代已有“海外竞求鸣远碟”之说。路朔良的作品吸引了海内外人士的广泛关注,并通过在法国卢浮宫等海外巡展,实现了当代紫砂艺术的跨文化传播。

古艺新境的薪火相传。

路朔良与陈鸣远跨越时空的对话,本质内涵是三百年中华紫砂文脉的承启:

守正:路朔良以陈鸣远开创的“朴雅精巧”为根基,复活断代技法(如贴塑、镂雕),重现了青铜纹饰的庄严。

开新:他突破了紫砂制作的材质极限(朱泥大品烧结)、融合科技(调砂净水)、拓展器型尺度,赋予紫砂艺术品以现代功能与崭新的艺术高度。

精神共鸣:二者均以紫砂为文化载体——陈鸣远借文人合作注入诗性,路朔良以“宫廷派”重构汉唐气韵,共同印证了“砂陶即道”的东方文化哲思。

正如学者宋伯胤所言,路朔良“将紫砂艺术带到另一种境界”,这一境界既是陈鸣远“铜砂结合”理念的当代回响,更是传统工艺在科技与人文双轨上的破界新生。

【责编 李媛】

《中华英才》半月刊网2026-02-05

《中华英才》半月刊网2026-01-20

《中华英才》半月刊网2026-01-08