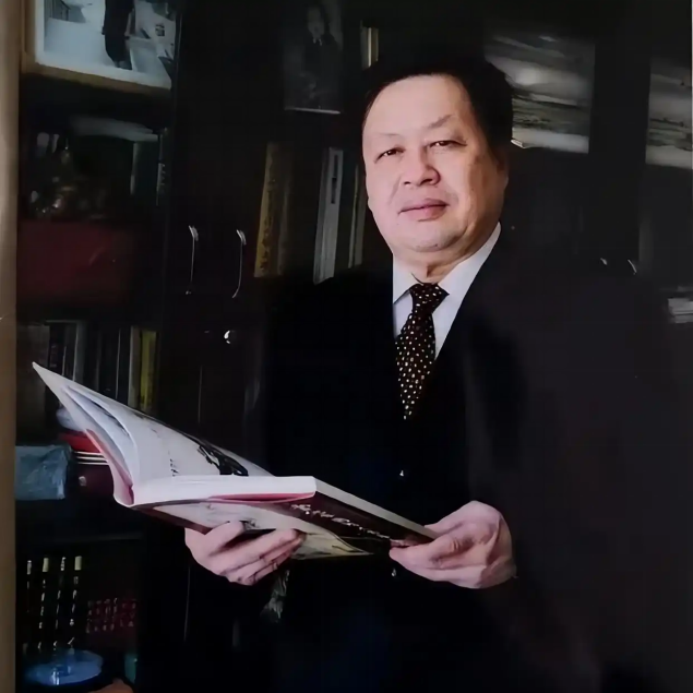

邯郸古城厚重的文化土壤孕育了一位执着于笔墨之道的艺术家——王旭东。这位从不忘祖藉山东夏津而生于河北邯郸,从下乡知青到成为文化宫研究馆员,从书画爱好者到中国书法家协会会员,被当地老书画家誉为八十年代初以来,“邯郸书法界的铺路石、铺路沙、活字典……”的艺术探索者,王旭东的艺术人生宛如一部当代书法家的成长史诗。他的艺术轨迹不仅记录了个人的审美追求,更反映出一个群众文化工作者在弘扬中国传统书法艺术中的不懈追求。王旭东的书法艺术之所以值得深入探讨,在于他成功构建了一种独有的创作范式——既深深扎根于邯郸地域文化传统,又通过对前贤碑帖的广泛汲取而使自己的笔墨语言实现了对传统的个性化继承。

王旭东,字晓阳。原籍山东夏津县,1952年2月出生于河北省邯郸市。大专文化,1969 年下乡插队,1977 年专业从事文化宣传工作。现为邯郸市工人文化宫正高职研究馆员,邯郸市社科联第三届委员会委员,中国书法家协会会员:中国硬笔书法协会理事兼行书委员会副主任;中国文联书画艺术交流中心理事;中国教育学会书法教育研究会会员;中国书画名家研究院副院长;河北省书协1至4届理事、5届主席团委员;河北省诗词协会会员;河北省硬笔书协副主席、邯郸市书法家协会名誉主席;市硬笔书法家协会主席;赵都书画艺术研究院院长、山东省书画研究院教授。自1982年担任文化宫宣传科长,1983年受邯郸市文联委托,文化宫委派负责筹建市书法家协会,担任协会秘书长、副主席兼秘书长共4届27年。50余次策划组织本市及跨省市大型书画活动,举办各类书画班近百期,搭建各种职工文化活动平台,为本市培养、扶植出一大批书画艺术人才。作品及传记入编《99·中国百杰书画家精品集》《联合国华人艺术精选集》《人民艺术家》《中国馆藏级艺术家》等40余部典集。2004年在邯郸市博物馆隆重举办个人书法展。1985年荣获河北省优秀书法创作奖;1990一2000年荣获河北省邯郸市文艺振兴奖;2001一2002年分别荣获河北省民政厅授予“省社团先进工作者”,省委宣传部授予“文化科技三下乡先进个人”,省文化厅授予“燕赵群星奖金奖”,荣获国家知识产权局“百位著名书画家知识产权文化大使”提名。2008年获中国国家博物馆授予书画三十年杰出成就纪念奖,入展“纪念中国改革开放三十年艺术成就展”。2011年3月应邀出席国务院法制办书画笔会,作品被收藏。2013年3-7月,发起成立邯郸市硬笔书法家协会。同年获中国硬笔书协先进个人;2014年河北省硬笔书协授予省硬笔书坛影响力人物称号;2015年获省硬笔书协“榜样人物”荣誉称号;同年获邯郸市社科联授予社科先进人物;并获“全国社科工作先进个人”荣誉证书。2018 年亲自授课把本市艺术高中第一届书法高中生带入大学。荣获河北省硬笔书协突出贡献人物奖。2023年荣获中原经济区社科工作先进个人。2022年被中国传统文化发展委员会授予“中国国礼艺术大师”称号。简介常见国际名人百科王旭东、全球百度王旭东书法、搜狗百科王旭东、百度河北书法家王旭东、新华官网、《时代周刊》网、藏艺网等诸多媒体。

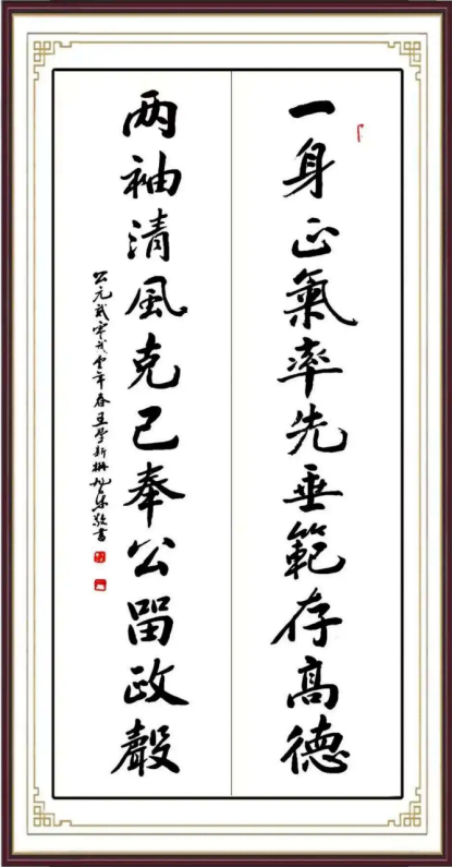

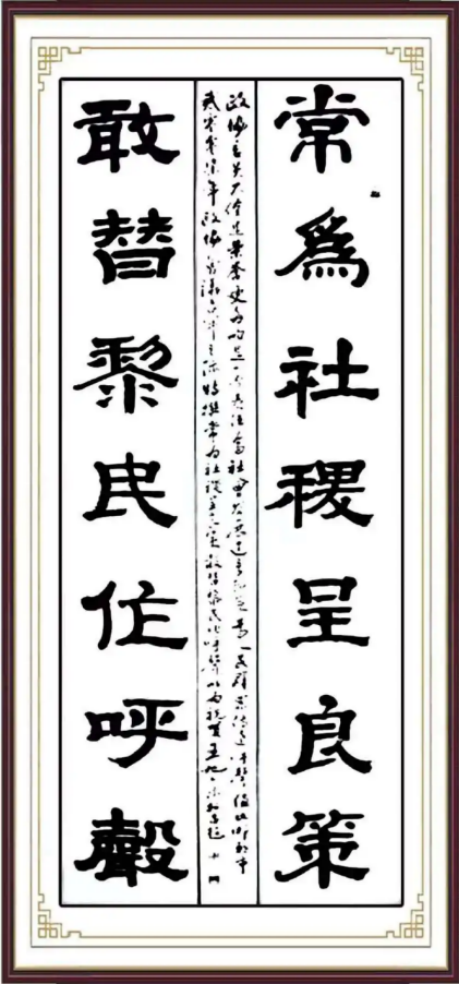

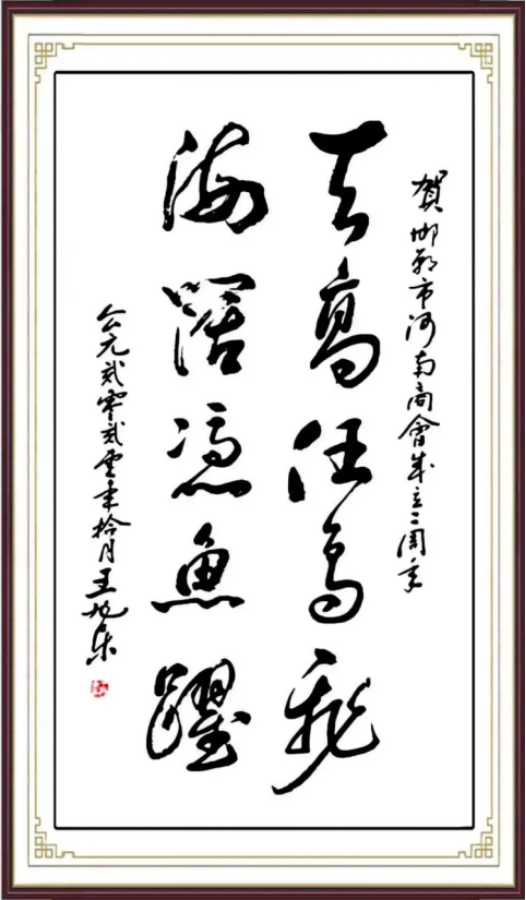

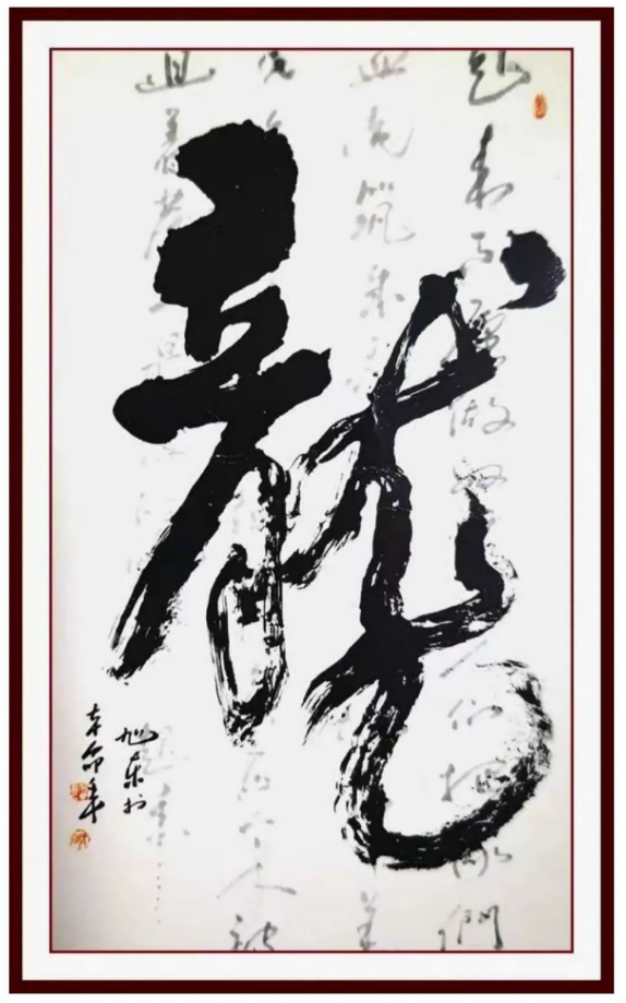

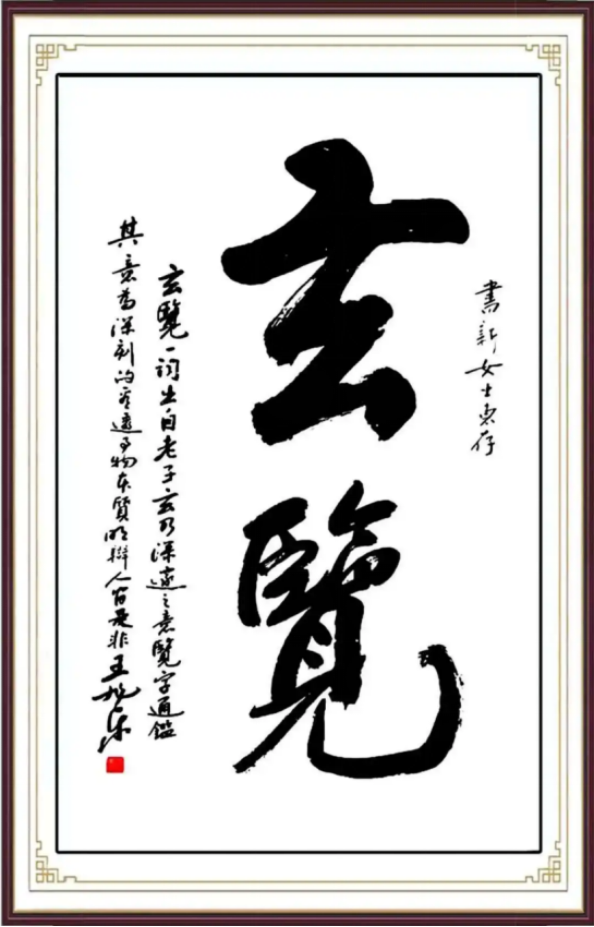

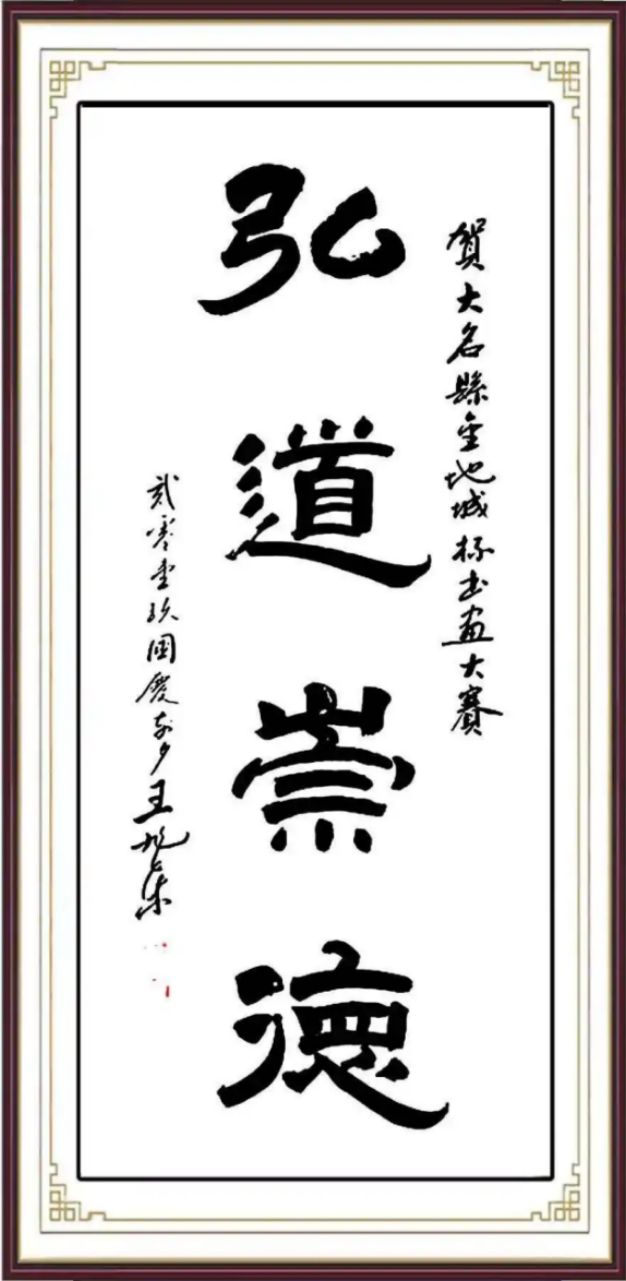

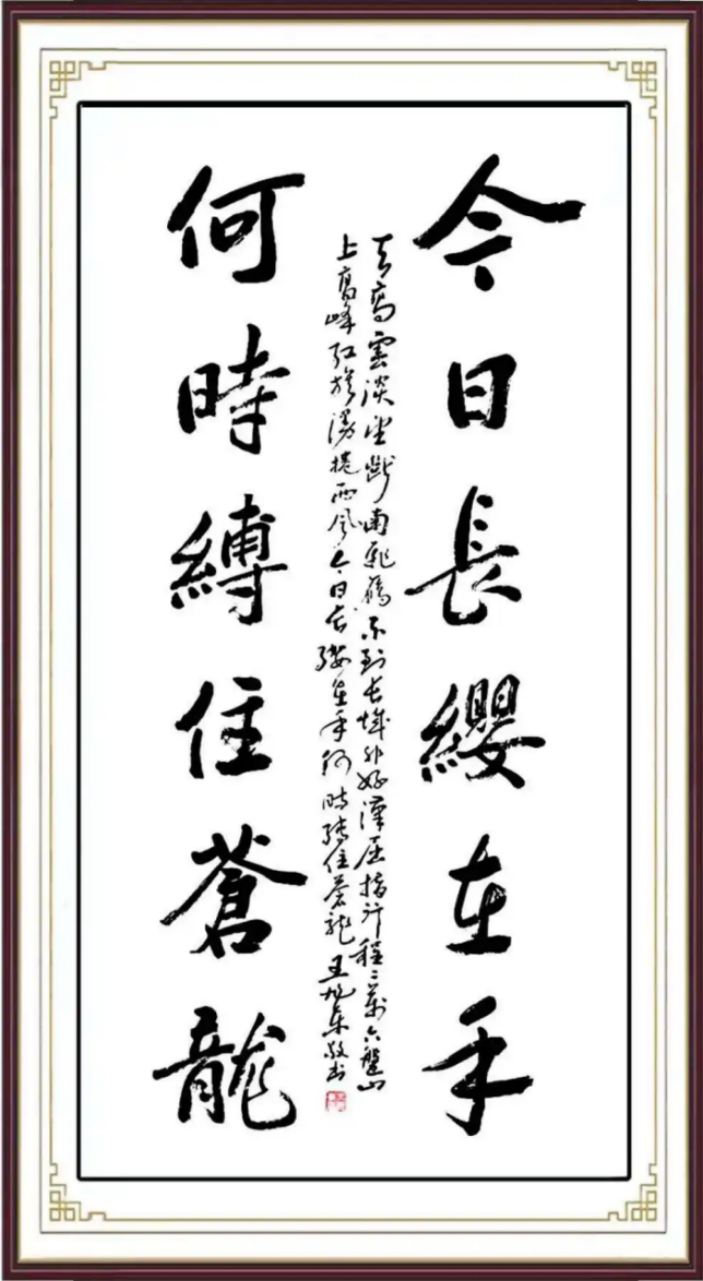

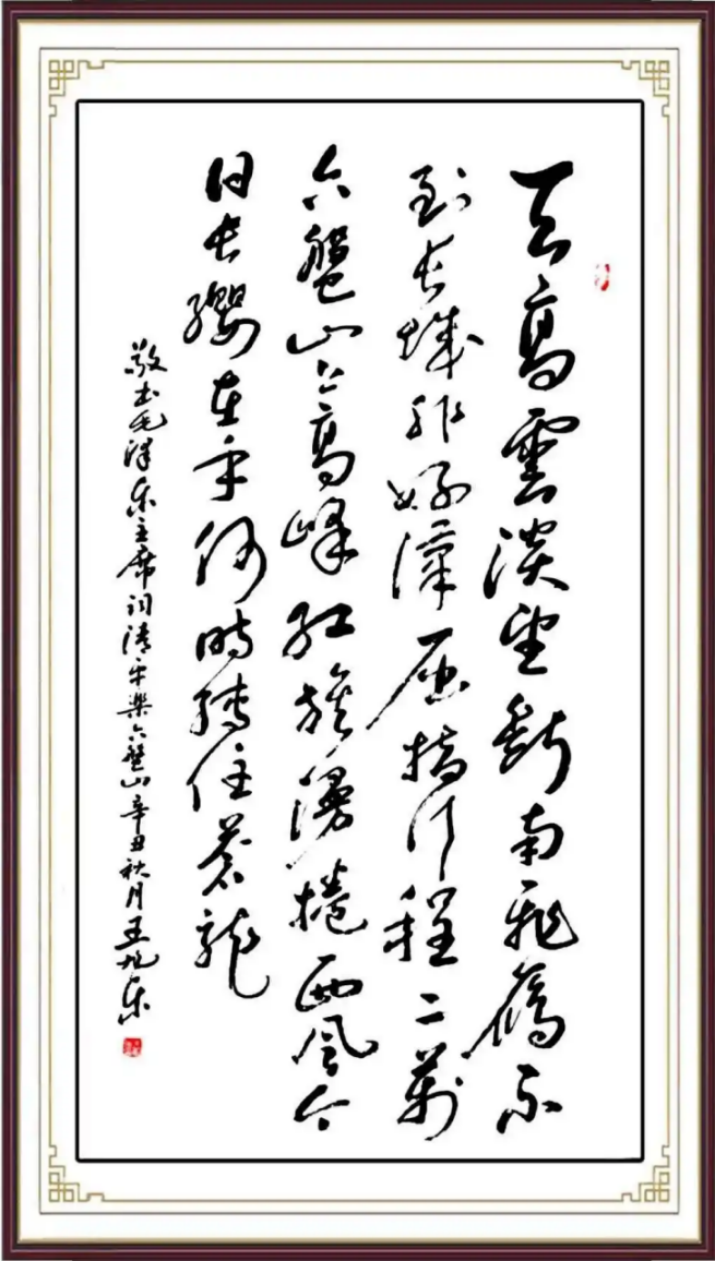

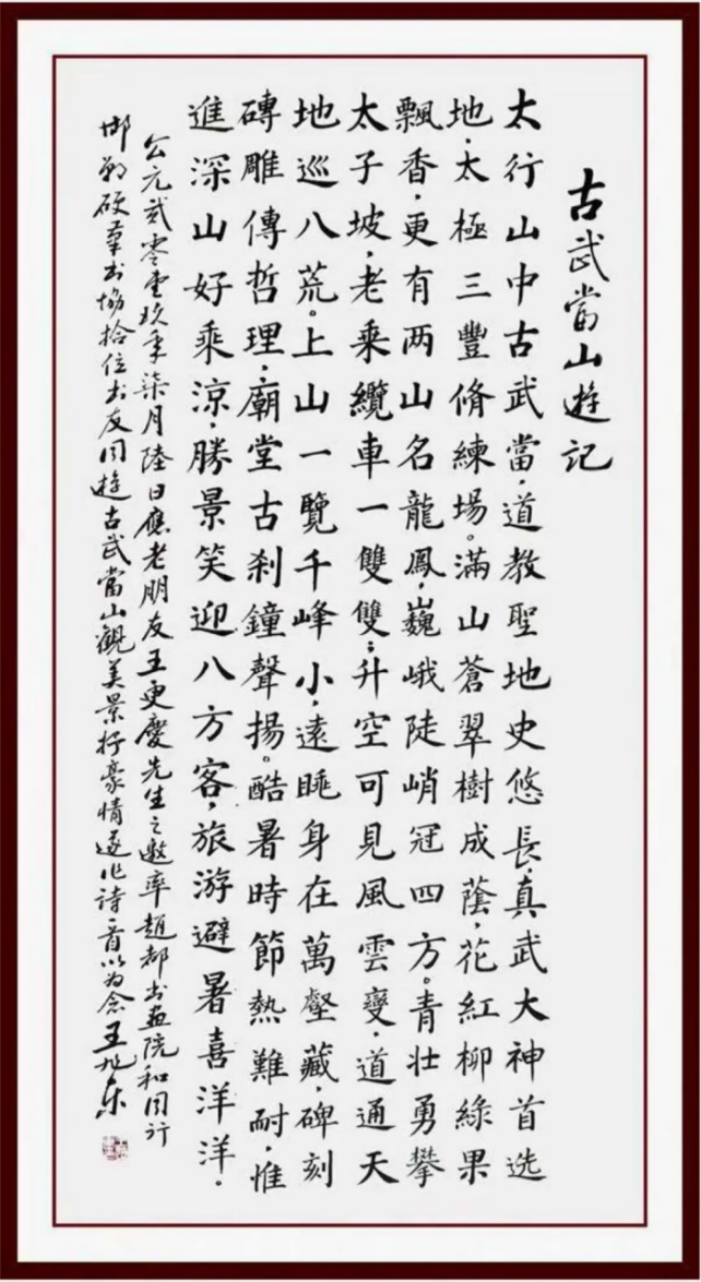

邯郸作为赵文化发祥地,其书法传统可追溯至北朝时期的响堂山摩崖刻经。王旭东对本土书法资源的挖掘与吸收,体现为两个显著特点:一是对北碑厚重书风的创造性继承;二是对民间书法养分的自觉汲取。他在80年代初由市文联委派负责筹建邯郸市书法家协会的经历,不仅是一项组织工作,更是一次他对邯郸各体传统书法的系统性了解和梳理。这种双重身份,使既是书法实践者又是组织者的王旭东在艺术探索的广采博取上有了更多的融合。他的作品点线始终把握在凝重与飘逸之间灵活运用,他以京剧角色中的生、旦、净、末、丑比喻书法作品的各种意向感觉,以雄浑厚重的魏碑笔意和“二王”、颜、柳、苏、黄以及赵孟頫、王铎、郑板桥一脉有机结合,他说:“人人追求完美,完美总在前方。”表现了个人特有的不懈求索之路,堪称地域文化书写的典范。

王旭东书法艺术的突破期出现在新世纪前后,这一阶段他逐渐形成了"碑帖互融"的个人风格。1990年至2000年连续获得邯郸市文艺振兴奖,标志着其艺术语言趋于成熟。细观他这一时期的代表作,可见其对传统资源的重组智慧:以帖学的流畅性化解碑学的板滞,又以碑学的厚重感平衡帖学的轻滑。这种创造性转化在2004年邯郸博物馆个人书法展中得到集中展现,展览中那幅由十四条六尺竖幅写成的《诸葛亮出师表》,笔势如黄河奔涌,既有北碑的雄强筋骨,又见黄庭坚笔意的潇洒风神,堪称当代碑帖融合的典范之作。

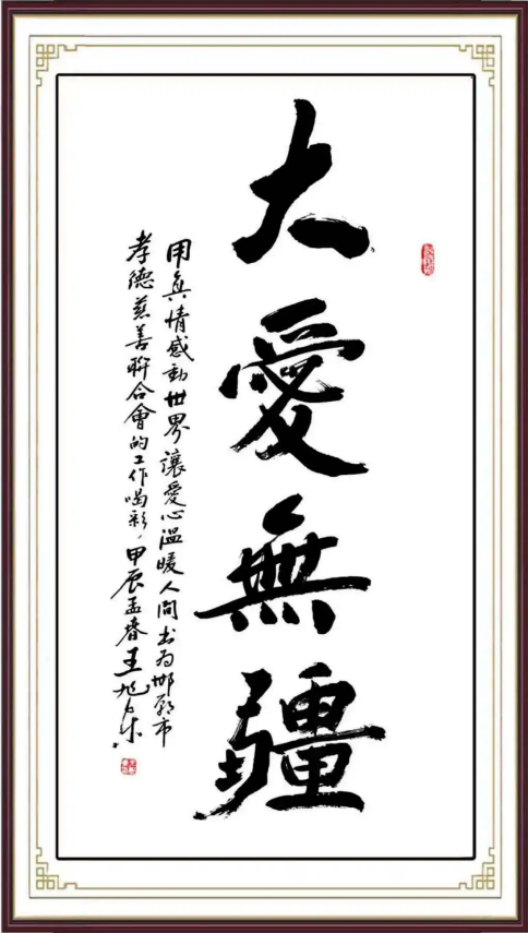

王旭东书法艺术的文化内涵,集中体现在"文人精神与工匠精神的合流"。作为河北省诗词协会会员,他的书法创作常与诗文创作相辅相成,延续了传统文人"诗书合一"的理想;而作为长期在工人文化宫工作的艺术推广者,他又具备将高雅艺术通俗化传播的"工匠精神"。这种双重特质使其作品既有文人的书卷气息,又具备让普通观众产生共鸣的视觉感染力。

从艺术社会学视角审视,王旭东的个案揭示了地方性艺术家的全国化路径。他历任河北省书协1至5届不同职务,从理事到主席团委员的晋升过程,恰是其艺术影响力不断扩大的外在表现。更难能可贵的是,他在获得全国性声誉后,仍坚持担任邯郸市书法家协会名誉主席、市硬笔书法家协会主席等地方职务,体现出对艺术根基的坚守。这种"向上发展而不忘根基"的处世哲学,对当代地方艺术家如何平衡本土认同与全国抱负具有启示意义。

王旭东的艺术人生对当代书法发展的启示是多维度的:其一,地域文化可以成为艺术创新的资源而非限制;其二,工具变革应服务于美学传承而非颠覆传统;其三,市场认可与艺术追求可以形成良性互动。他在不同艺术机构(如中国书画名家研究院、赵都书画艺术研究院等)的任职经历,实际上构建了一个传统艺术当代转化的"生态系统"。2015年荣获全国社科工作先进个人,则是对其艺术实践社会价值的再次肯定。

站在当代书法发展的十字路口回望王旭东的艺术轨迹,我们看到了一位坚守者与变革者的统一形象。他的坚守在于对书法文化内核的承传,他的变革在于表现手段的大胆创新。从"下乡知青"到"国礼艺术大师",这条看似跨越阶层的个人奋斗之路,实则是中国书法在现代化进程中寻找自我定位的缩影。王旭东用六十余年的笔墨实践证明:传统的生命力不在于固守形式,而在于能否持续回应时代的审美诉求。在这个意义上,他的艺术人生不仅属于个人,更属于这个正在重新定义传统文化价值的时代。

【责编 李媛】

《中华英才》半月刊网2025-09-11

《中华英才》半月刊网2025-09-11

《中华英才》半月刊网2025-09-11