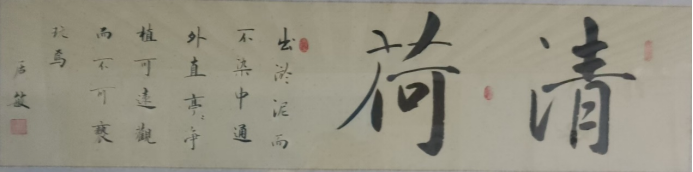

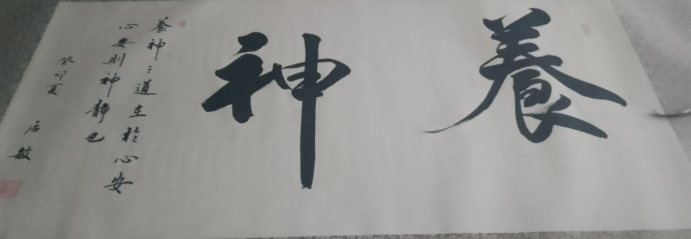

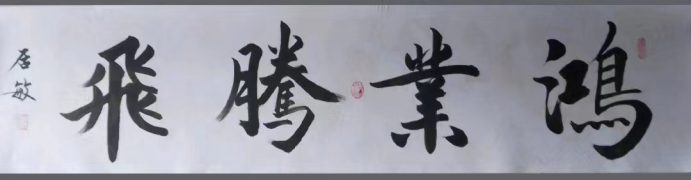

张居敏,笔名清荷,号醉墨堂主,祖籍河东,现居山西太原,长期从事文字编辑工作,曾任报社记者、总编辑等职,张居敏自幼饱读诗书酷爱书法,启蒙于欧、颜、赵、蔡,成年后研习名家名贴,临池不辍,后主攻二王法帖。多年来苦心临摹诸家碑帖,研究书法精髓,后取二王书法精髓成一体,最爱褚遂良书体。早年师从启功、沈鹏等老师学习书法理论实战,作品经名师名家点拨后,多次参加国内书法展览比赛并屡次获奖,从众位参赛选手中脱颖而出,得到专家和评委老师们的高度认可,其多幅作品被政府部门领导、私人收藏家、拍卖机构、书画院等收藏。现为中国书法家协会会员,中国书法书画收藏家协会理事,国家一级书法师,书法教育培训导师。

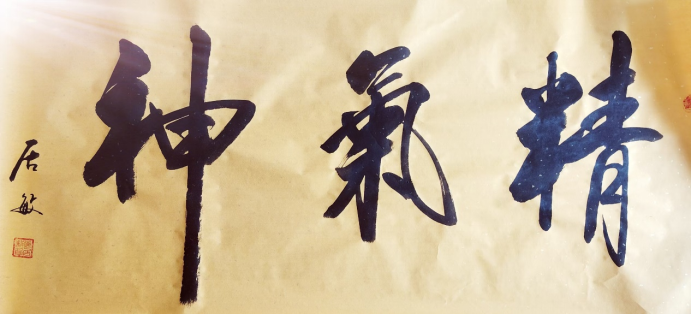

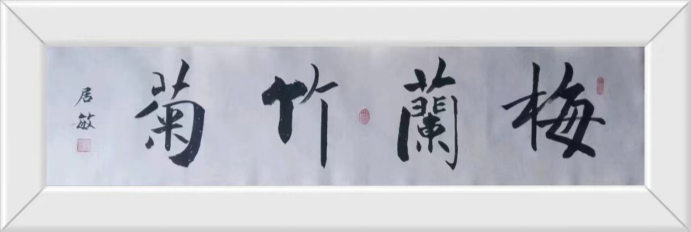

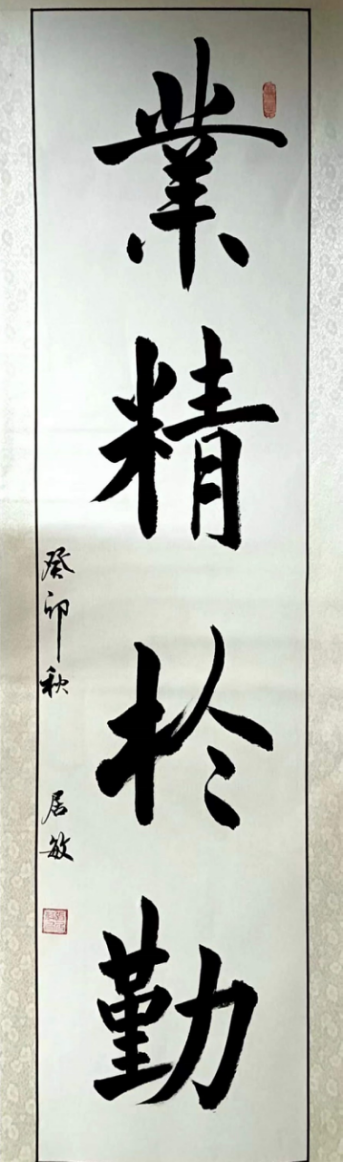

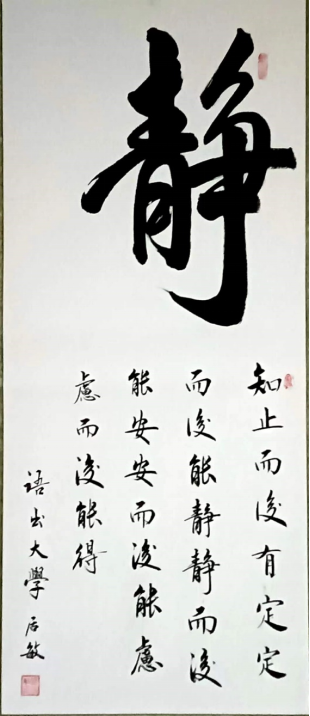

历代书家皆以 “取法乎上” 为圭臬。东汉蔡邕在《九势》中言:“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。” 张居敏的书法之路,正是对这一艺术规律的生动践行。他以笔墨为舟,在传统法帖中探骊得珠,终成独具一格的艺术风貌。张居敏的学书历程,暗合孙过庭《书谱》中 “初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正” 的进阶之道。启蒙阶段深耕欧、颜、赵、蔡四家,实是打下 “平正” 之基。欧阳询《九成宫》的 “铁画银钩” 炼其骨力,颜真卿《祭侄文稿》的 “屋漏痕” 悟其气脉,赵孟頫《洛神赋》的 “绵里裹铁” 养其韵致,蔡襄《万安桥记》的 “端劲高古” 修其品格。四家书风如四季轮转,在他笔下完成了从技法到精神的双重积淀。

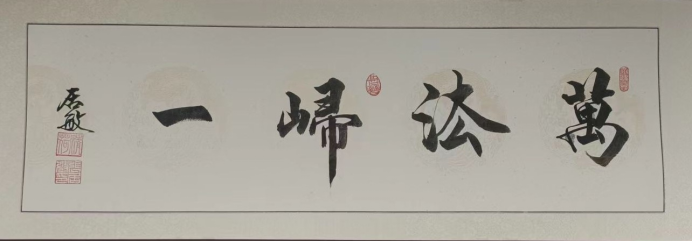

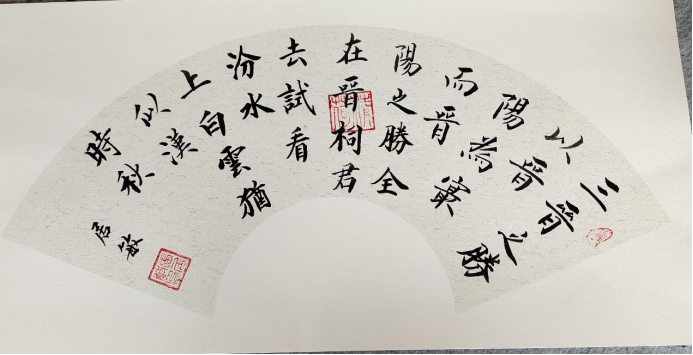

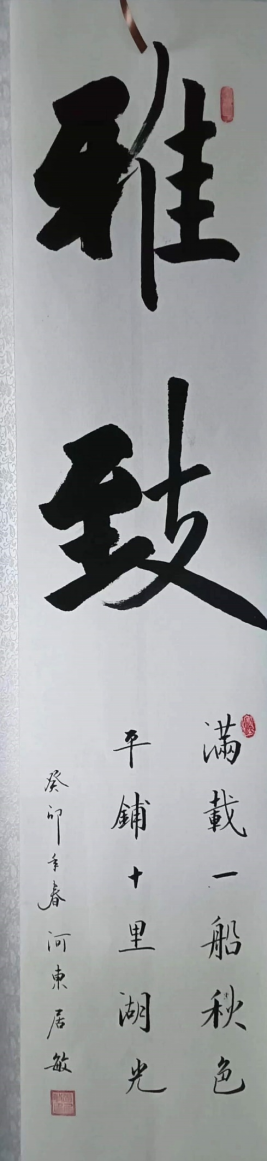

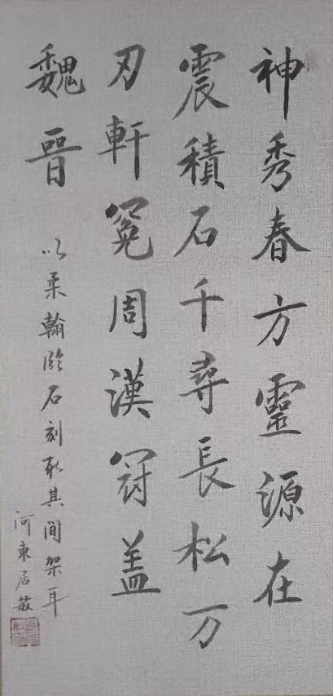

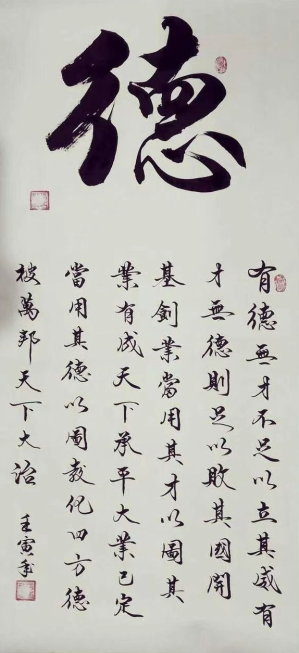

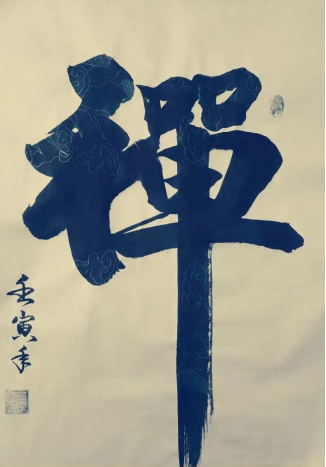

王羲之《兰亭序》被誉为 “遒媚劲健,绝代所无”,王献之《中秋帖》堪称 “一笔书” 典范,张居敏于此间悟得 “意在笔先,字居心后” 的真谛。他对褚遂良书体的偏爱,尤见审美卓识。褚体如 “瑶台青琐,窅映春林”,其《雁塔圣教序》中的 “空钩”“瘦笔”,被张居敏化为己用,形成 “瘦硬通神而不失腴润,疏朗有致而暗藏筋骨” 的独特面目。这种融合绝非简单嫁接,恰如米芾所言 “集古字终能自成一家”,在他笔下,二王的飘逸与褚体的清劲达成了微妙的艺术平衡。

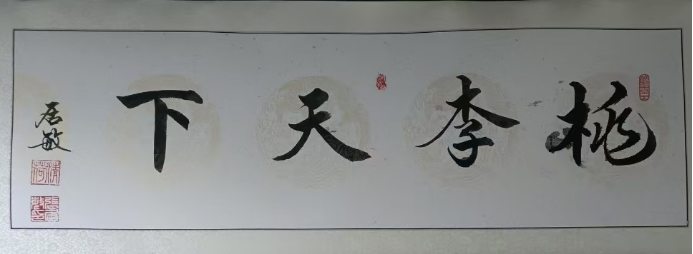

启功先生曾言:“书法以用笔为上,结字亦须用功。” 张居敏不仅习得笔法精要,更领悟了 “书为心画” 的深层内涵。启功的 “黄金分割结字法” 使其作品兼具法度与灵动,沈鹏的 “狂草见精神” 则赋予其笔墨抒情性。这种师承并非亦步亦趋,而是如董其昌所言 “师其意不在迹象间”,最终形成 “既有传统法度可寻,又具时代气息可观” 的创作面貌。其作品多次获奖,正印证了刘熙载《艺概》中 “艺者,道之形也” 的论断 —— 唯有根植传统正道,方能绽放艺术光华。

当最后一滴墨在宣纸上晕开最后一丝余韵,张居敏的笔墨故事仍在继续。在现代文化多元碰撞的时代,太多艺术形式在追逐潮流中失却本真,而张居敏以 “临池不辍” 的坚守证明:真正的创新,永远是对传统最深沉的致敬。他笔下的线条,承载着魏晋风度的飘逸、盛唐气象的雄浑,更凝结着当代书者对文化根脉的自觉守护。他用笔墨告诉我们,传统不是束缚创新的枷锁,而是滋养创新的土壤;创新也不是对传统的背离,而是传统在新时代的生动呈现。

作品赏析:

【责编 李媛】

《中华英才》半月刊网2023-09-04

《中华英才》半月刊2023-08-29

新华网2023-08-21