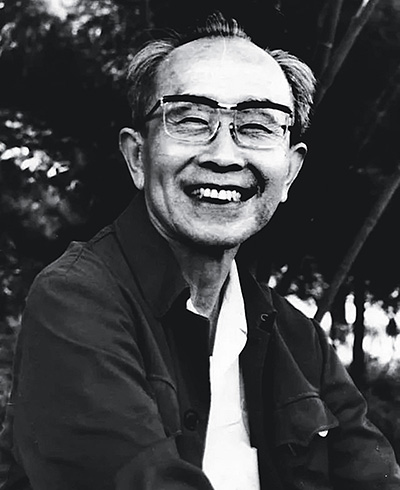

吴晓邦集舞蹈创作、表演、教师、学者于一身,是对中国舞蹈作出杰出贡献的一代宗师

吴晓邦是中国新舞蹈艺术的开拓者和奠基者,杰出的舞蹈艺术家、理论家和教育家。他生前为中国舞蹈事业作出的重大贡献,以及为后人留下的宝贵的艺术理论遗产,非常值得我们研究。正如有的研究者所说:“吴晓邦老师热爱祖国,热爱人民,热爱舞蹈艺术,为人刚直,爱憎分明,不畏艰难险阻,勇往直前。他是人民的舞蹈家,他是革命的舞蹈家。他的代表作《义勇军进行曲》和《游击队员之歌》入选‘20世纪舞蹈经典’。是他开办了中国近代史上第一所舞蹈学校,第一次举办了个人舞蹈表演会,撰写、出版了第一本《舞蹈艺术概论》,培养了第一批专业舞蹈研究人员。吴晓邦集舞蹈创作、表演、教师、学者于一身,是对中国舞蹈作出杰出贡献的一代宗师。”(1)所以,吴晓邦的舞蹈艺术实践和理论,对促进我国社会主义舞蹈事业的繁荣发展有着重大的价值和重要的意义。

1906年12月18日,吴晓邦出生在江苏省太仓县沙镇的一个贫农家庭,未满周岁就被吴姓人家抱养,学名为吴祖培。留学日本时因崇拜波兰爱国音乐家萧邦,改名为吴晓邦。1924年,吴晓邦随养母移居上海,考入沪江大学附中读书。在学校念书期间,他第一次参加了中国共产党领导的学生运动,这是他生活道路上的一个重要转折点。1926年,吴晓邦考入持志大学,并秘密地加入了共青团。“四·一二”政变以后,在白色恐怖最严重的时刻,他被迫躲到乡下教了一年书。由于他积极参加爱国进步活动,经常向学生们宣传进步思想,引起了学校的注意。为了避免惹出麻烦,家里拿出一笔钱,把吴晓邦送到日本去留学。

1929年春至1936年10月,他曾三次赴日本留学。一次,吴晓邦在他经常去观看歌剧和话剧的大限会堂看到了早稻田大学学生自己创作的舞蹈《群鬼》。这个舞蹈表现了一群吸血鬼、饿鬼、冤死鬼在寂静的黑夜里各自寻找出路的情景。编导者以鬼拟人,影射日本当时不同阶层的各色人物,揭露、讽刺、鞭笞了现实生活中人的卑劣、残忍、贪婪的灵魂。吴晓邦看后深受震撼,彻夜难眠。他深深意识到舞蹈不仅可以再现人们的生活、思想和感情,而且是一种很富有感染力的艺术。他下定决心要用舞蹈去唤醒民众,揭露社会的黑暗,促进社会进步,宣传真、善、美的精神情操。用舞蹈去播种人类的真、善、美并鞭笞一切假、恶、丑,由此确立了要把舞蹈艺术献给人民的艺术观。他曾先后在日本高田雅夫舞蹈研究所、江口隆哉和宫操子现代舞蹈研究所学习芭蕾舞及现代舞。日本著名现代舞蹈家石井漠的艺术思想,对吴晓邦也产生了极深刻的影响。同时,他还自学了邓肯和维格曼的舞蹈理论及创作方法.这对他开创中国新舞蹈艺术有着指导意义。

吴晓邦三次东渡日本为他选择职业和终生为之奋斗的事业打下了深厚的基础。从此,他以舞蹈家的身份,以舞蹈这一独特的艺术形式为中国人民的解放斗争服务,为中国的民族舞蹈事业辛勤耕耘,不仅创作了数以百计的舞蹈作品,还为我国的舞蹈理论建设作出了卓越的贡献。1932年,他在上海创办了晓邦舞蹈学校,1935年又创办了晓邦舞蹈研究所,决心让新舞蹈艺术的种子在祖国的土地上生根开花。那一年,他在上海阑心剧院举办了首次“舞蹈作品发表会”,演出了《送葬曲》《黄浦江边》《傀儡》等11部作品。1937年,抗战爆发,他参加了上海救亡演剧队,以抗战歌曲《义勇军进行曲》编成的舞蹈获得很大的成功。在前线为战士演出,反映极为强烈,观众情不自禁地为他鼓掌歌唱,群情激越地和歌,成了舞蹈最好的伴唱,常常应观众要求一演再演,多次返场重舞。继而又编演了《大刀进行曲》《打杀汉奸》《流亡三部曲》《游击队员之歌》等。《游击队员之歌》将游击队员神出鬼没、乘敌不备击败敌人的革命乐观主义精神和昂扬的斗志,表现得十分生动贴切。这些舞蹈形象鲜明,感情质朴,富有激情和鼓动性,在群众中引起了强烈反响,而这些大获成功的作品正是他的舞蹈创作走向现实主义道路的代表作。抗战救亡活动使吴晓邦深入生活、深入群众、理解人民的生活与要求,对中国社会现实有了较深刻的认识,思想感情发生了变化,艺术创作也因此进入到一个新的阶段。1938年至1945年,他又创作演出了《丑表功》《传递情报者》《思凡》《饥火》《网中人》,舞剧《罂粟花》《虎爷》《宝塔与牌坊》,歌舞剧《春的消息》等许多新的优秀作品。由于他不断地进行创作实践和思考,他的新舞蹈体系的艺术思想逐步形成。为了追求革命真理,1945年,他在周恩来总理的帮助下,和夫人盛婕一起到了解放区延安,先后在延安鲁迅艺术学院、华北联大文艺学院、内蒙古文工团、东北联军政治部宣传队、沈阳鲁艺、四野部队等艺术学校和艺术团体任教,并展开新舞蹈艺术活动,同时还创作出受到部队战士热烈欢迎的《进军舞》。

吴晓邦、盛婕夫妇

中华人民共和国成立后,他被选为中国舞蹈工作者协会副主席。1951年,他主持中央戏剧学院舞蹈运动干部训练班,为全国培养新舞蹈骨干;1952年任中央民族学院文工团团长,拓展了少数民族舞蹈创作与表演的空间;1953年当选为中国舞蹈艺术研究会主席,在对古代舞蹈史,孔庙祭祀乐舞、古代傩舞及宗教舞蹈展开调查研究的同时,筹建了北京舞蹈学校;1957年又创建了天马舞蹈艺术工作室,他一方面在全国各地巡回演出,一方面从事古曲新舞和民间新舞创作,开辟了中国舞蹈的新路。如《春江花月夜》《梅花三弄》《开山》等作品创作、演出受到了好评。吴晓邦当时已50岁,再登舞台演出《饥火》《义勇军进行曲》《思凡》等代表作时,受到了广大观众的褒奖。因受极左思潮的冲击,1964年天马艺术工作室被迫解散。从1957年5月到1960年,在短短的三年半的时间里,吴晓邦和他的天马舞蹈艺术工作室共创作演出了新作品18部,恢复过去创作的作品5部。在全国范围内,3年内共演出121场,观众达16万多人次。“文化大革命”中吴晓邦遭到了更多的磨难。

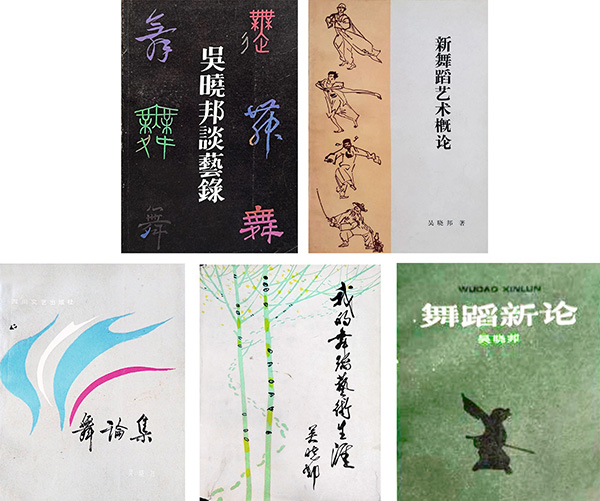

“文革”后,吴晓邦已近耄耋之年,但仍辛勤奋斗在舞蹈艺术领域。1980年当选为中国舞蹈家协会主席。他不仅领导舞协工作,还主编了中国民族、民间舞蹈集大成之作——《中国大百科全书—音乐舞蹈卷》《当代中国丛书·当代中国舞蹈》,并出国访问,在全国各地讲学。同时,他还致力于舞蹈研究与教学工作,担任中国艺术研究院舞蹈研究所所长和舞蹈专业硕士生与博士生导师,培养了中国第一批舞蹈史论专业研究生。吴晓邦集舞蹈表演家、舞蹈编导、舞蹈理论家和舞蹈教育家于一身,为后人留下了大量的舞蹈作品和著述论说。其主要理论专著有《新舞蹈艺术概论》《舞蹈新论》《舞论集》《舞论续集》《舞蹈学研究》《吴晓邦谈艺录》《我的舞蹈艺术生涯》等。其中,《新舞蹈艺术概论》(1949年出版)是中国历史上第一本舞蹈理论专著。《舞蹈学研究》是中国出版的第一本有关舞蹈学的著作,本书从舞蹈文化宏观到和微观的相互联系上,提出了舞蹈学科研究的蓝图,从基本理论、应用理论、基础资料理论、舞蹈史4个方面进行了分析阐述,为我们建立具有中国特色的社会主义“舞蹈学”奠定了坚实的基础。吴晓邦的主要贡献在于将中国舞蹈从纯娱乐性及唯美主义的道路中解放出来,积极反映现实生活。他认为舞蹈应当是一种教育人、培养人高尚情操、树立正确人生观的艺术。

吴晓邦著作

1995年7月8日,吴晓邦因病逝世,享年89岁。为了继承吴晓邦留下的丰富、珍贵的艺术遗产,弘扬其学术精神,中国舞蹈家协会和江苏省文学艺术界联合会等单位发起,于1995年和1998年先后两次举行了吴晓邦艺术思想研讨会,专家、学者们深情地缅怀这位艺术大师,并深入探讨其学术思想。会后还出版了《一代舞蹈宗师》和《一代舞蹈大师》两本文集。1999年,江苏省太仓市政府在太仓市建立了吴晓邦艺术馆,并在馆外树立了吴晓邦雕像,修复了吴晓邦在沙溪镇的故居,以纪念、宣传吴晓邦对发展中国舞蹈事业作出的重大贡献。馆内陈列着吴晓邦的生平、创作、演出、教学、理论研究等各种有关的珍贵资料。同时,也有关于中国舞蹈事业发展的系列陈列,供专家学者研究及广大群众参观,以发扬革命舞蹈传统,促进社会主义文艺事业的发展。

吴晓邦的舞蹈艺术思想很丰富,既有其舞蹈科学观的展示,即从人体运动的科学原理出发,对舞蹈自然法则的探寻;又有舞蹈艺术观的贯通,即主张进行现实主义舞蹈创作,为人民而舞蹈的思想。纵观吴晓邦的舞蹈艺术理论,主要有以下学术贡献:

一、源于生活的创作,为人民而舞蹈

舞蹈与生活有着紧密的联系,人类的舞蹈艺术是在各种各样的生产方式和生活内容的基础上,由低级向高级逐步发展起来的。吴晓邦在《中国舞蹈发展史纲》中,从原始氏族社会的舞蹈到近现代中国的舞蹈,系统地描绘了中国舞蹈艺术发展的历程。在对这一历程的追溯中,充分体现出生活是舞蹈艺术创作的源泉,任何一个时代的舞蹈都是对那个时代人们生产、生活的再现和反映。如在漫长的原始氏族社会生活内,原始人的舞蹈形式丰富多样,有狩猎舞、战争舞、祭祀舞等,均是反映生产、生活内容的舞蹈。“舞蹈在原始社会的特点,是不脱离生产和战斗的。氏族的成员都必须参加舞蹈活动。原始人生活中的舞蹈活动很频繁;出生、死亡、两性追逐、群婚、医病,甚至饮酒都要舞蹈。这些反映他们生活内容的舞蹈,直接、间接地传达了氏族内团结的感情,使他们的精神集中到图腾上去,一切服从图腾和为了图腾。”(2)这足以说明舞蹈艺术源于生活、表现生活这一颠扑不破的客观规律。

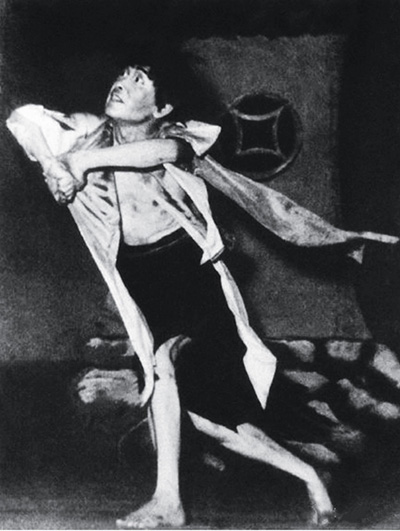

吴晓邦代表作之一《饥火》

作为我国新舞蹈艺术的奠基人,吴晓邦的艺术之路始终遵循着源于生活的现实主义创作原则,他的绝大多数作品都是根据当时对现实生活的真实感受而创作出来的,可谓“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也”(3)。他的代表作之一《饥火》的产生就足以体现这个特点。20世纪40年代初,由于连年的战争和剥削阶级的残酷压榨,广大人民群众处在生死存亡的饥饿线上,连当教员的吴晓邦也不得不以野菜果腹。有感于这种严酷的现实,吴晓邦创作了舞蹈《饥火》。这个作品表现的是一位骨瘦如柴的饥民,在寒风中依偎在一家富人的围墙下瑟瑟发抖,最后冻饿而死的过程。这个作品通过对一个饥饿者心理的准确刻画,展示了人对“生”的渴求和对“死”的抗拒。从饥饿者发出的最后一声叹息的造型中,看到了一个痛苦灵魂的挣扎与呐喊。它以舞蹈的形式真实地反映了“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的现实生活。大量的艺术实践,使吴晓邦对生活与艺术的关系有了透辟的理解,他深有感触地说:“只有客观事物激发起作者的情感,似乎非表现不可时,才能产生出无限的想象来,作品中的人物艺术形象,就会逐渐在脑海中出现。这是我们现代舞蹈上的创作规律。”(4)

由于吴晓邦深谙舞蹈艺术创作规律,他非常强调舞蹈艺术工作者深入生活,到现实生活中去观察人,研究人和分析人,这样才能逐渐理解人,进而创造出富有新意的艺术形象来。为此,他要求学员们走出教室,到生活的广阔天地中去,在现实生活的实践中陶冶自己的志趣和情感,产生创作的欲望和灵感。在吴晓邦主持的一系列舞蹈讲习会上,由于每期的时间很短,没有时间组织学员直接深入生活,为了弥补这种不足,他提倡用“阅读”这一间接深入生活的方式,加上原来的生活积累进入到思考过程,并借助于各类艺术间的关系,触类旁通地提高舞蹈艺术修养,他称这种方法为“阅读和思考”。1983年4月,在辽宁举办的舞蹈讲习会上,42名学员通过短短三个月的学习就创作出了多部舞蹈实习作品。有的学员反复阅读中篇小说《高山下的花环》,经过认真的分析和思考之后,仅仅选择了小说中韩玉秀在丈夫梁三喜烈士墓前的情节,深入挖掘特定情境下人物内心情感的变化,展开舞蹈的艺术想象和构思,成功地编排出了双人舞《高山下的花环》。另外,还有《皇帝的新衣》《小妞的故事》《生命之路》等,也都是通过阅读有关文艺作品,在创作者原有生活积累的基础上,结合社会现实进行分析和思考而创作出来的。实践证明,这是一种行之有效的教学方法。

《游击队员之歌》(1938)编导:吴晓邦

在吴晓邦几十年的舞蹈实践和理论研究中,始终贯穿着为人民而舞蹈的思想。1937年卢沟桥事变,日本帝国主义发动全面的侵华战争,抗日战火迅速燃遍全中国。吴晓邦立即投入到抗战的洪流中.他怀着满腔热血,用聂耳的音乐创作了同名舞蹈《义勇军进行曲》。之后,又以空前高涨的革命热情创作了《游击队员之歌》《大刀进行曲》《丑表功》《流亡三部曲》等100多部舞蹈作品。用舞蹈讴歌抗日爱国战士和游击队员的英雄事迹,在民众中点燃抗日的火种,他的这些作品在演出实践中获得了极大的成功。他从中领悟到只有真正地反映人民的愿望和人民的生活,舞蹈艺术才有旺盛的生命力,才能成为广大人民群众喜闻乐见的艺术。1985年11月,在苏州召开的“吴晓邦舞蹈艺术研讨会”上,他在开幕式致词中提及《新舞蹈艺术概论》一书时说,“这本书是我在新舞蹈艺术活动中的个人研究工作上的积累,其中最重要的收获,是使我懂得了舞蹈艺术不与人民生活密切结合是发展不起来的。”他的这一思想观点贯穿在其整个艺术生涯之中,并指导他沿着正确的方向进行艺术理论研究。

二、继承优秀民族传统,建构新舞蹈理论

吴晓邦一贯重视学习和继承优秀的民族传统文化。他认为,如果我们不深入道教、儒教和佛教史中去,就深入不到中国社会的思想深处。1954年,吴晓邦率领中国舞蹈研究会的成员到山东发掘和研究“祭孔乐舞”。通过一些乐舞生的仿古表演,重现了华夏古乐舞的形象,并把它拍成电影进行深入研究。之后,又和盛婕等同志考察苏州的道教舞蹈,还不辞辛苦地赴江西和广西去发掘民间傩舞,研究中国古代祭仪的傩舞文化。上世纪60年代,他在“天马舞蹈工作室”进行古乐新舞的尝试,以舞蹈的形象赋予古曲以新意,接着又从传统古乐中探索中国舞蹈的民族神韵。80年代初,他担纲主编《中国民族民间舞蹈集成》,为抢救和保护民族民间舞蹈艺术遗产作出了杰出的贡献。这些文化艺术实践证明,吴晓邦的舞蹈艺术是在民族传统文化的基石上发展起来的。在对传统文化的学习和继承中,他坚持唯物主义历史观,反对凝固化地看待传统文化。他认为:“传统应该是一条民族生命的长河,正是由于沿途不断有新的支流汇入,它才更宽更深,更浩大和更有力量!”(5)他对古代民族传统文化的学习与继承,从不流于形式,不是单纯地为继承而继承,而是在继承的基础上努力去开拓创新。他曾强调指出:“除必须批判地学习一些民族传统的美学和舞蹈形式外,主要应在20世纪的舞蹈文化内注入时代的思想感情,以表达我们这一代的社会生活内容,创造新的乐舞来代替过去奴隶社会、封建社会遗留下来带有浓厚宣扬帝王将相或天地君亲师,三纲五常及等级制、世袭制等不适合今天社会生活内民主和科学的精神。”(6)所以,汲取传统文化艺术的精华,反映当代人的思想感情,创造出体现时代精神的新舞蹈,是吴晓邦艺术追求的目标。

吴晓邦(左二)、盛婕(右一)与舞蹈家们在一起

在吴晓邦所建构的新舞蹈体系中,也能见出他对古代传统文化的合理吸收与成功借鉴。他提出的表情、节奏和构图是舞蹈艺术三大要素的学说,是对古代舞论、乐论的突破和发展。如他的“舞蹈构图理论”就是对传统的舞台艺术的“推陈出新”。“舞蹈构图”是指舞蹈动作上和谐的方法。这种方法是从人们认识自然和人间的各种运动过程中所产生的平衡方法和运动思想。中国传统艺术里的构图,主要是对称的平衡方法和轴心论的运动思想。

吴晓邦认为,现实主义新舞蹈艺术不能照搬古代传统的构图法,应该在学习中既要大胆吸收轴心论运动上的美的技术,又要把对称的平衡方法加以更新。他主张新舞蹈应采用自然的平衡方法和矛盾论的运动思想。这种舞蹈构图法能解决表情和节奏在运动中所发生的许多关系,能反映出生活和事物的本质。他提出舞蹈表演艺术的气、意、形三元素学说,也能从古代画论、武术以及古典戏曲表演艺术中找出它的原理和美学特征,并以科学的观点结合舞蹈的特点,加以分析、研究、发展,运用于新舞蹈艺术上。至于他多次论及的舞蹈具有真、善、美社会功能的理论,也可以从古代的孔子及老庄哲学中找到其理论渊源。

三、反对科班制教学模式,倡导创造力的培养

在中国舞蹈教育史上率先提出创造力教育观念并付诸实践的当属吴晓邦。我国传统的舞蹈教育,由于受苏联科班制教学模式的影响,只重视基本技术、技巧的训练,而忽视对学生思想文化上的引导和教育,以致严重地束缚了学生的想象力和创造力。对此,吴晓邦指出,科班制的教学法是不科学的,它不讲民主,不讲学术上自由讨论,对青少年身心的健康发展有害。这种教学法培养出的学生,有些人学了多年,却不明了舞蹈的意义,不知道自己为什么要学习这门艺术,他们的头脑中只有各种舞蹈的基本动作,但不了解这些动作的含义,不知道为什么要做这样的动作。这种现象令人痛心,绝不应该再延续下去了。为改变这种舞蹈教育状况,吴晓邦针锋相对地提出,舞蹈教育要以心灵的教育去带动身体的训练,培养出具有创造力的人才,而不是造就一些只有身体技巧的匠人。他说:“我们所需要的人才,除知道一些传统的资料性的技术外,主要是有创造性,能带动舞蹈的创作。”(7)在这一思想的指导下,吴晓邦的舞蹈教育始终以人的全面发展为轴心,把舞蹈艺术的教学看作是培养学生德、智、体、美身心全面发展的一种美育活动,它不仅包括技能的训练和知识的传授,还包括对学生思想、情感、智力、能力等方面的培养。在教学中,他首先摒弃了单纯的教授技艺的训练,而是把专业训练看作是解放思想与身体的训练,这是吴晓邦新舞蹈艺术教育学派的核心,也是吴晓邦新舞蹈艺术的重要特征之一。

为了实现舞蹈教育的目标,首先,吴晓邦在教学中正确处理模仿与创造的关系。他认为,舞蹈教育中的模仿,不是教学的目的,而是通过模仿启发和开拓学生的智力,引导学生从模仿阶段进入创造阶段,这是发展舞蹈教学的关键。但吴晓邦不因为强调创造力教育的重要性而否认模仿的作用,他用全面和发展的眼光看待模仿与创造的关系,认为艺术的创造不是主观唯心、随心所欲、无中生有的,一切创造必须从模仿入手,才能使艺术生命延续下去。他把模仿看作是创造的基础,而不是舞蹈教学的最终目的,进而倾心于对学生艺术创造能力的培养,在模仿的同时去丰富学生对生活的认识和启发他们的想象,从而获得智力上的良好发展。其次,吴晓邦在教学上采用启发式,反对灌输式。他教授技术常与表演、创作、理论相结合,总要事先作说明性讲解,并以美和丑各种造型及动作组合来解释舞蹈与生活的关系,从中找出“学”和“用”的关系。以此来引导学生要深入到现实生活中去,理解生活,捕捉人的思想情感,塑造出生动感人、富有创造性的舞蹈艺术形象。他还要求学生用创造性的眼光看待知识的学习,不要把学会、学像、提高技术当作学习的目的,应该对已掌握的资料搞清来龙去脉,并能创造性地运用这些资料,只有这样才能避免走前人的老路,才能创造出前人所未有的东西。他将“入乎其内”到“出乎其外”的过程,当作学习一切舞蹈资料的方法,培养学生进入充分发挥想象力进行独创的境界。

吴晓邦以大胆的创新精神和理论勇气,创建了中国的新舞蹈艺术。他在舞蹈艺术领域所获得的丰硕成果,不仅使他成为中国舞蹈发展史上有着重大影响和突出贡献的一代宗师,而且为新时期我国舞蹈事业的发展提供了丰富的实践经验和坚实的理论支撑。

参考文献:

(1)王克芬、戴爱莲:中国新舞蹈艺术的开拓者—吴晓邦(J)云南艺术学院学报,2002(I);(2)(4)(5)(6)吴晓邦新舞蹈艺术概论(M)北京:中国戏剧出版社,1982,168页、65页、64页、61页;(3)毛诗·序;(7)吴晓邦谈艺录(M)北京:中国文联出版公司,1988,99页

(原载于 2008 年8月《美与时代(下)》)

(2023年第05期)

【责编 李鹏】

《中华英才》半月刊网2023-09-04

《中华英才》半月刊2023-08-29

新华网2023-08-21