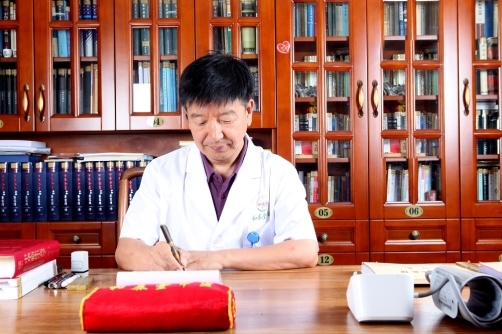

在宁夏银川的和泰堂中医馆里,一位身着白褂的医者正凝神为患者诊脉,他便是张志励。一位从甘肃庆阳岐黄故里的中医之家走出来的中医,到成为横跨临床诊疗、中医药研究与文化传承的业界名家,他用三十余年的坚守,书写着一位当代中医人的执着与担当。

家庭熏陶 歧黄路上的初心萌芽

1971 年,张志励出生于甘肃庆阳一个中医家中,父亲王鹤林的诊室是他童年最深刻的记忆。“幼时常见父亲深夜伏案研读医书,患者痊愈后的感激目光,让我对中医产生了最初的敬畏。” 这种耳濡目染,让他少年时便跟随父亲辨识药材、抄录药方,十几岁已能独立处理常见病症。

为系统夯实理论根基,张志励先后在成都中医药大学、北京中医药大学,后又攻读山东大学药学本科,构建起 “中医辨证 + 药学应用” 的双重知识体系。在求学路上,他有幸拜师翟相荣、国医大师李佃贵,“翟师教我‘治外必本诸内’的白癜风诊疗思路,李老则强调‘浊毒理论’的临床运用,这些教诲至今影响着他的诊疗思维。”

医研并举 构建中医药发展生态圈

2016 年,张志励在银川创立宁夏和泰堂医药有限公司,次年又成立中医研究院,下设中医馆,形成 “诊疗 - 研究 - 产业” 三位一体的中医药发展模式。“诊所是临床阵地,研究院是学术高地,医药公司则连接道地药材与临床需求产业链。” 他如此解读自己的布局。

在临床领域,他深耕白癜风、风湿病、心脑血管疾病与疑难杂症,其《用复方黑白如意散治疗白癜风的临床疗效观察》论文提出 “调和气血、通络消斑” 的创新疗法,临床有效率达 82%。而在中药材产业研究方面,《打造宁夏道地中药材区域品牌》一文被 “学习强国” 转载,为当地黄芪、枸杞等药材走向全国提供了理论支撑。

笔耕不辍 传承岐黄文化血脉

“中医不仅仅只是技术,更是中华文化的智慧基石。” 这是张志励常挂在嘴边的话。他撰写的《张志励医路探药》《张志励医路探方》系列文章,以通俗语言解析附子 “大毒至效” 的药性特点,阐释小承气汤 “通腑泄热” 的经典应用,单篇阅读量屡破 10 万 +。

在学术传播上,他连续几年主办西北中药材学术研讨会,2020 年疫情期间创新推出线上论坛,吸引超 5 万人次观看。“岐黄文化不是博物馆里的展品,要在当代临床中焕发活力。” 他在《中医文化的重塑之道》中发出的呼吁,引发业界广泛共鸣。

知行合一 践行大医精诚之道

“行医是学医的延续”,这是张志励坚守的执业理念。他保持着 “日间临证、夜间读书” 的习惯,诊室抽屉里总放着书籍与笔记,《临床笔记》,批注密密麻麻。从医以来,他累计接诊患者超 15 万+人次,救治过的小儿癫痫患者中,有 百 余例实现停药后三年未复发。

作为中国民间中医协会主任委员,他常带学生深入六盘山采药,现场讲解 “道地药材” 的辨识要诀。“让学生看当归的生长环境,比在课堂上讲十遍药性更有效。”他带员工出行随时随地都给讲各种中药的生长习性和功能特点,他说“举步之间必有芳草,芳草之间必有良药” 这种 “道术并重” 的教育理念,为培养了基层中医药人才起到引领作用。

从陇东黄土高原走出的少年,到荣获 “中国当代名中医” “银川名医”称号的业界翘楚,张志励的医路轨迹,恰是当代中医药人传承创新的缩影。正如他在《医思》中所写:“守正不泥古,创新不离宗,方为中医传承之正道。” 这份坚守,仍在继续。

【责编 李鹏】

《中华英才》半月刊网2023-08-29

《中华英才》半月刊网2021-07-04

《中华英才》半月刊2025-10-20