滇瓦一古滇瓦文化,于天地之源,为人间之本,承以器作礼,道礼制天下。"云南省工艺美术师周昌的寥寥数语,如青铜凿叩击千年陶土,迸发出古滇文明的深沉回响。而他自身,正是用一生的执着,在泥土与烈焰的交融中,雕琢着这份镌刻于滇瓦之上的不朽传奇。

1968年生于玉溪江川县螺蛳铺村的周昌,血液里流淌着双重的文化基因:父辈手中砖瓦陶罐的烟火气,与以牛虎铜案为图腾的古滇青铜的厚重。童年与泥土的亲近,早已在心底埋下不灭的火种。纵然1988年考入云南大学园艺系,毕业后进入供销系统工作,儿时的梦想始终炽热燃烧。

2001年,他毅然辞去公职,投身砖厂经营。多年的实践中,他敏锐的目光捕捉到江川一种独特的硅石结晶泥料------它介于陶与瓷之间,质地纯净,安全无害,是上天赐予的制器瑰宝。这一发现,如同点燃了燎原的星火。

2015年10月,占地56.38亩,投资1500万元的玉溪市滇瓦紫砂工艺厂拔地而起,周昌斥重金引进先进设备,诚邀景德镇大师加盟,并组建了一支包含25名本地员工、5名外聘工艺设计师、3名工艺师和2名二级技师的核心团队,正式踏上以创新之火淬炼古艺的壮阔征途。

周昌深知,手中揉捏的不仅是一团泥,更是先民与天地共舞的古老仪典。远古的智慧深谙"土者,地之吐生物者也"的至理。红河与滇池滋养的陶土,经水火淬炼,涅槃重生。当第一片瓦覆盖茅屋,它便成了贯通天地的灵媒------上承天光雨露,下护人间灶暖。瓦当的云雷纹,瓦脊的饕餮图,是先民对宇宙秩序的虔诚摹写,将"礼"的精神以器物之形,无声渗透于建筑与人伦的肌理。周昌要做的,正是让这沉寂的文明密码在当代焕发新生。

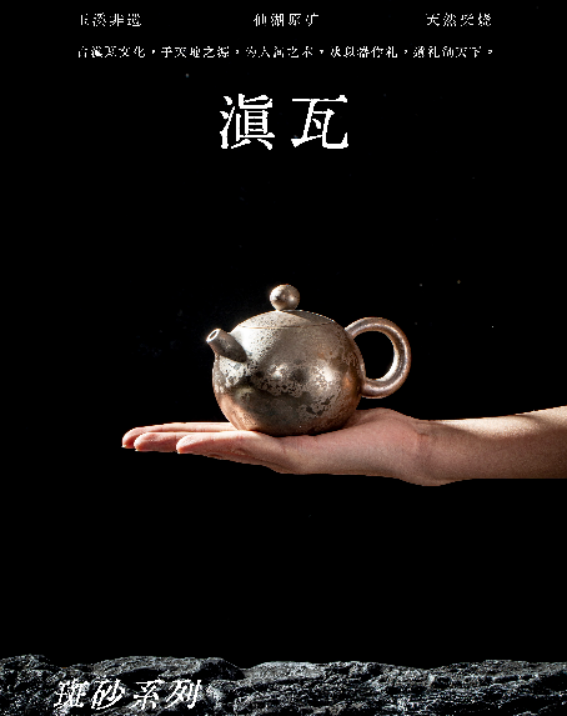

为此,他遍访名师,虚心求教;徒步千里,向自然汲取无尽灵感。在工艺的巅峰攀爬,他集众家所长,开创了惊艳的"斑砂"、"泥绘"与"耀"系列。

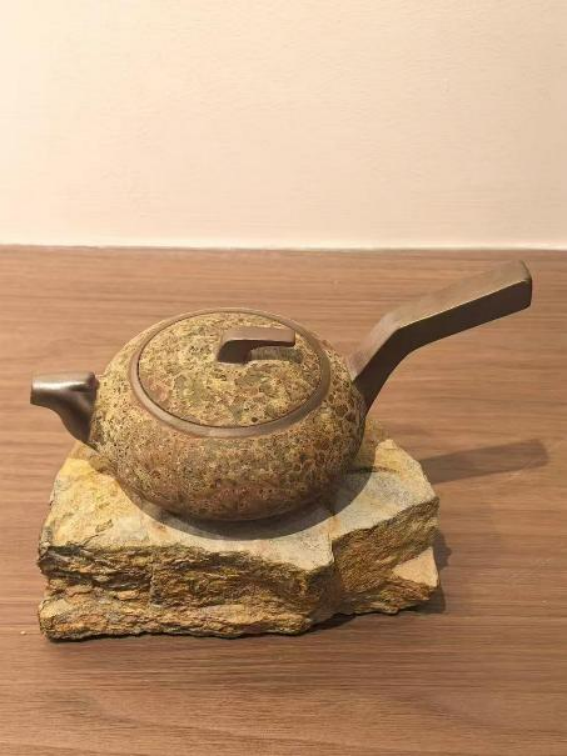

"耀"系列紫砂经高温窑变,奇幻斑点应运而生:黑耀沉稳如墨竹映水,静水流深;红耀经二次淬炼,斑点灵动似江枫漫舞,锦鲤嬉波。

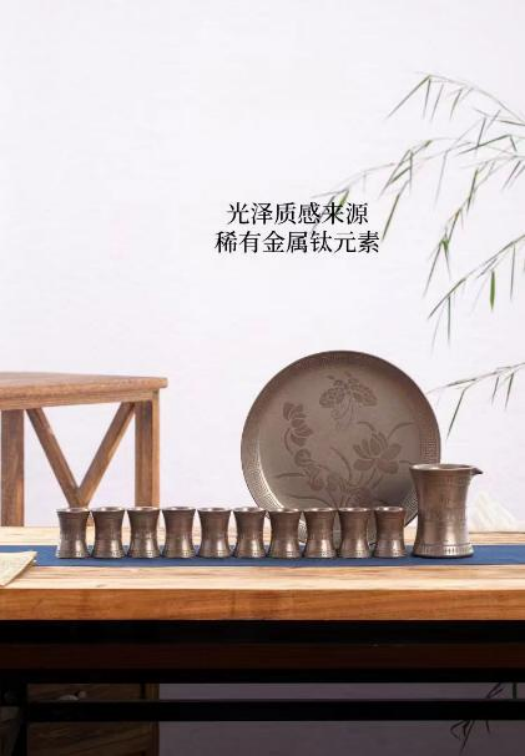

这款源自抚仙湖畔、星云湖边的云南紫砂(斑砂),展现出“似瓷非瓷,似陶非陶,似釉非釉”的独特魅力,其质地“锶锷有金属之声,悦耳有玉石之音”,堪称紫砂中的极品,承载着滇国古风与江川遗韵。

他更敢为人先,将陶瓷纳米结构烧制工艺引入行业前沿。在文化的深海中遨游,他让"牛虎铜案"的雄浑古意、聂耳音符的跳跃旋律、江川铜鼓的"收腰"风姿,与汉代瓦当的朴拙、明代将军罐的威严、远古图腾的神秘,共同在紫砂的肌体上涅槃重生。古滇文明的生命密码,被他熔铸于一件件兼具传统魂魄与现代审美的器形之中。

"承以器作礼,道礼制天下"的滇瓦精神,在周昌手中亦化为对传统不渝的守护与传扬。他深知独木难支,高薪聘请工艺大师倾囊相授,更亲手将技艺与经验毫无保留地传递给核心团队。他坚守古法,每一件作品皆诞生于纯手工的揉捏与雕琢。窑变釉色温润如玉,冰裂纹理浑然天成,粗犷的土坯肌理与素朴的铁绘画风交织,使器物本身即成无言诗画。

其心血之作,承载着匠心与文脉,屡获殊荣:《"听"茶具》摘得云南"工匠杯"金奖桂冠,《滇瓦紫砂罗汉杯》与《阿拉丁神灯》在"云上乡愁名品"评选中分获创意奖与铜奖,《金马碧鸡壶》亦在2023年昆明文创大赛中荣膺三等奖。

这些成就,不仅是对他个人匠心的礼赞,更是对滇瓦紫砂这一独特艺术生命的加冕,其背后是扎实的技术支撑——工艺厂已拥有11项专利和3项专有技术,铸就了“陶瓷界的云南味道”。

当苍山洱海畔的村落依旧与连绵黛瓦低语,当博物馆中斑驳的瓦当残片诉说着过往辉煌,周昌的目光已投向更远的未来。他正全力推动滇瓦紫砂工艺从区级向市级非物质文化遗产的认证跃升,并渴望凝聚更多志同道合的匠人,共同守护这条贯通天地的文明脐带。他以几十年如一日的纯粹匠心,在泥与火的亘古淬炼中践行着守正创新的真谛。周昌用一生诠释:守一艺,即守一方水土魂魄之所系;唯有在坚守本源的同时拥抱变革,方能令古老的智慧在时代长河中奔涌不息,铸就永恒。

这镌刻于陶土之上的文明密码,因一位匠人以生命守护的赤诚,得以在时光的流转中续写瑰丽。一泥一火,一心一艺,周昌与他的滇瓦紫砂,正成为中华文明不朽传奇的生动注脚。

【责编 李媛】

《中华英才》半月刊网2024-01-18

人民网-人民日报2022-06-27

《中华英才》半月刊网2026-01-19