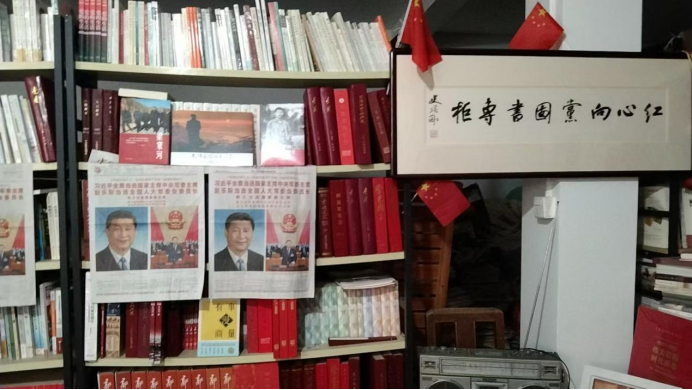

一个衣裤上沾有点点泥土的农民,在他的文创工作室里向大家陈述着他的图书收藏成果:目前,市面上国内出版社出版的关于习近平总书记的著作、图书大部分做了收藏。在专门建起的“红心向党图书专柜”,专题展示“习语”有关报纸图书杂志。如《习近平谈治国理政》(第一、二、三、四卷、五卷) 《摆脱贫困》《习近平用典》《习近平的七年知青岁月》《让群众过上好日子——习近平正定足迹》《闽山闽水物华新——习近平福建足迹(上下册)》《干在实处勇立潮头——习近平浙江足迹》《当好改革开放的排头兵——习近平上海足迹》。

这位裤脚卷着田间露水、指缝留着泥土芬芳的农民,正是我。我不仅是一名中共党员,也是一名基层新闻工作者和文学爱好者,从1983年迄今,我蛰伏在安徽芜湖之畔的繁昌区孙村镇,四十余年的坚守,用笔墨记录孙村的渔火炊烟,用镜头定格繁昌的春耕冬藏。现为繁昌区新四军历史研究会理事,以及繁昌区“铁军精神”宣讲员、省市区镇关工委通讯员。我一直有读书藏书的良好习惯,多年来已收集各类图书一万余册。2019年自筹资金3万多元,将自家后院约120平方米的房屋修葺粉刷一新,做“红心向党图书专柜”书屋。目前,该书屋包含8个书架,书籍涉及新四军抗战图书、传统文化图书、党建类图书、文史哲、经济法律、政治军事等多个方面。值得一提的是,专柜书屋还设定国家领导人有关专著图书专题,《习近平谈治国理政》系列著作,《摆脱贫困》《习近平用典》《习近平的七年知青岁月》等等。

收藏的目的是为了更好的阅读。当我展开《习近平的七年知青岁月》的扉页,仿佛推开一扇与信仰对话的窗。习近平总书记从梁家河的黄土高原走来,以“躬身力行”的青春为笔,为当代青年干部写下楷模的注脚。书中流淌的不仅是领袖的足迹,更是指引我扎根乡土、服务人民的星火与路标。随着阅读的不断深入,一股股力量从书中涌出,一股股暖流涌入心田。从本书中对知青、村民、各界的采访中,我们看到领袖的成长不是偶然的,领袖的思想和魅力的形成是有源头的,领袖来自于人民。上山下乡的七年,习近平与陕西梁家河老百姓同吃同住同劳动,血肉相连,情谊深厚,让他坚定了为人民做实事的信念和信心。梁家河是他读懂人生、读懂中国、读懂中国共产党的重要起点。“百姓炕头坐得暖,政策才能落得实。”他的为民情怀,正是从梁家河的土炕上一点点焐热的。一个真实鲜活的总书记跃然纸上,让人敬佩、爱戴之心油然而生。

《习近平的七年知青岁月》蕴含着诸多关于推动生产力发展的深刻启示。学习亦能催生生产力。习近平总书记当年带领梁家河村民建成陕西第一口沼气池,其灵感便源于学习。他在阅读《人民日报》时,得知四川许多地方实现了沼气化,这一信息让一直思索着梁家河发展的他兴奋不已,他当即设想梁家河若能同样利用沼气煮饭、照明该有多好。正是这一学习所得,为山村带来了新的能源,可谓读报读出生产力,一条信息开启了梁家河的能源新篇。

调研是引进生产力的关键。总书记心动之后迅速行动,向县委汇报想去四川学习制取沼气,而县委也正有推广沼气之意,遂派他们一行6人前往四川“取经”。这充分表明,先进生产力不会主动降临,需要我们主动去拥抱,通过调研学习,将先进的生产力引进来。

实干则是推动生产力的核心力量。从四川“取经”归来,便开启了沼气池的建设工作。建池过程困难重重,没有沙子,总书记就带领青年到15里外的前马沟去挖;水泥运不进沟,他带头从15里外的公社背回来;缺乏石灰,就自己办起烧灰场。当新建的沼气池出现裂缝影响沼气产生时,他又带领青年们将里面的水、粪便全部挖出,打着手电筒寻找裂缝并精心补好。经过不懈努力,1974年7月中旬,沼气池顺利点火,陕北高原的第一盏沼气灯在梁家河亮起,一举打破了“沼气不过秦岭”的定论。

学习、调研、实干,这三者是总书记在知青岁月中教给我们的宝贵经验,不仅适用于农村工作,对于各行各业发展同样意义重大。它让我们明白,学习能够获取知识与灵感,调研可以引进先进技术与理念,而实干则是将这些转化为实际生产力的关键,唯有三者相结合,才能不断推动生产力的发展,创造出更多的价值与奇迹。

我是个裤脚常沾泥土的庄稼汉,但在我那间朴素的文创工作室里,最让我自豪的不是农具,而是满墙的书籍。这些年,我像燕子衔泥般一点点筑起了自己的“精神粮仓”——如今市面上关于习近平总书记的著作,几乎都被我收进了那个“红心向党图书专柜”。《习近平谈治国理政》五卷本整齐排列着,《摆脱贫困》的书脊已经翻出了毛边,《习近平的七年知青岁月》更是被我摩挲得起了皱褶。

别人说我痴,可我觉得值。1983年扎根孙村镇以来,我既是拿锄头的农民,也是握笔杆的通讯员。收集书籍的路子,就像我们庄稼人种地一样讲究门道:一“精耕细作”跑书店,在书架间淘金;二是“捡漏拾穗”逛地摊,从废纸堆里抢救宝贝;三是“借种育苗”求亲友,软磨硬泡讨要旧书刊。记得2015年在青岛参加笔会,我愣是把两大捆书扛上高铁,肩膀勒出红印子也舍不得托运——这些可都是能发芽的“文化种子”啊!

如今我的书屋藏着上万册书,光孙村的画册就存了九套。为保存几千张新老照片,我咬牙买了六个硬盘,4台电脑日夜运转着,随时等着镇上来调用。孙村镇非公党建活动中心建立之初,我把自己珍藏多年的部分图书捐了出去。去年梅冲村建图书馆,我也挑了两百多本书,看着那些泛黄的书页在新书架上安家,比自家粮仓丰收还欢喜。

最常翻的还是《习近平的七年知青岁月》。读到总书记当年在梁家河带头背水泥建沼气池那段,我总想起自己年轻时在九连窑厂搬砖的日子。书里说“沼气不过秦岭”,可他们偏不信邪——这不正像我们农民认准了土地就能长出庄稼的倔劲儿吗?现在我的专柜书屋成了村里党员的学习点,每当年轻人来借书,我就念叨:“读书和种地一样,光撒种子不行,得浇水、施肥、除虫,日子久了才能见收成。”

这些年来,每当夕阳把书屋的窗格子拉得老长,我就爱蹲在门槛上,翻着这些泛黄的书页。有时摸着《习近平的七年知青岁月》里总书记背水泥的段落,恍惚间还能闻见自家地里新翻的泥土味。咱庄稼人都懂得,好收成不光靠种子,还得有块深耕的好地——这书屋就是我在文化田垄上刨出来的一方水土。如今梅冲村的娃娃们常来借书,看着他们鞋底沾着新泥跑进跑出,我就想起地头的秧苗,一茬接一茬地绿。要说图啥?就图这些“文化种子”能在咱乡土上扎下根,来年开春,又是一地好庄稼。

(作者是安徽省芜湖市繁昌区孙村镇农民,2023年芜湖市关工委工作宣传先进个人 )

【责编 李媛】

《中华英才》半月刊网2024-01-18

人民网-人民日报2022-06-27

《中华英才》半月刊网2026-01-19