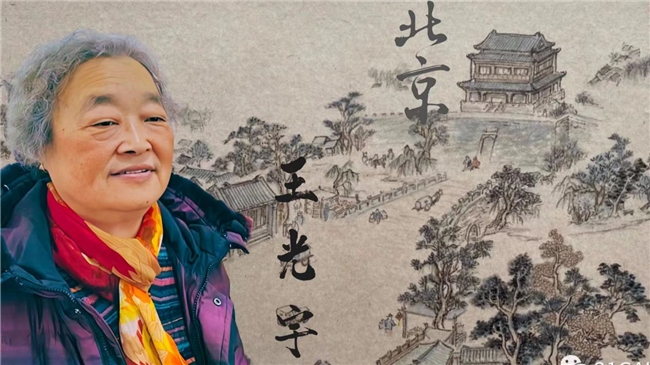

在北京的胡同里,有这样的一位画家,她承继父志,将毕生心血倾注于老北京民俗画创作,用细腻笔触勾勒出胡同里的烟火气、四合院里的岁月痕。她就是著名老北京民俗画家王大观之女——王光宇。从随父写生的孩童到笔耕不辍的画坛耕耘者,她的艺术生涯始终围绕着“传承”二字,在坚守传统中守护着中国民俗文化的根脉。

家学启蒙:胡同里的笔墨初心

1954年正月,王光宇出生于北京南城牛街头条的一座四合院里。这里是她艺术生命的起点,也是她此后一生画笔追念的原乡。父亲王大观是当代著名老北京民俗画家、中国美术家协会会员,曾与黄胄、吴作人、李可染等艺术大家共事,其《残冬京华图》《旧京环顾图》等长卷被誉为“活的风俗史”,沈从文、叶浅予等名家均对其赞誉有加。

王光宇的艺术启蒙,便始于父亲的画室。五六岁时,她常跟着父亲穿梭在胡同里写生,看父亲用铅笔勾勒牌楼的飞檐、摊贩的吆喝、孩童的嬉闹。回家后,父亲会凭着记忆默写白天的场景,稍长些,她在父亲指导下临摹《芥子园画谱》,从树石的皴法到人物的情态,一笔一画地打磨基本功。“父亲说,《芥子园》是中国画的‘根’,练的不仅是技法,更是对笔墨精神的理解。”

真正让她踏入国画之门的,是一次“意外的认可”。上世纪70年代,王大观创作《残冬京华图》时积劳成疾住院,看着父亲未完成的画稿,王光宇悄悄用残绢勾勒了一段放风筝的街景——线轴的丝线、孩童的姿态,竟有几分父亲的神韵。父亲见后大喜,默许了这个“小徒弟”。从此,她在父亲的手把手指导下正式学画,父亲教她“画胡同要画‘活气’,门墩上的孩子、墙根下的老人,都是胡同的魂”,教她“用色要随岁月走,老墙带赭石,门联红要沉,那是时光浸出来的味道”。

耳濡目染中,王光宇渐渐懂得:父亲的画不是简单的风景记录,而是用笔墨书写的“北京史诗”。艺术评论家李启敏评价王大观的画“前承传统,后启流风,抚今追昔,堪称有声有色有形的风俗史”,这份对传统的坚守,深深烙印在王光宇心中,成为她毕生的艺术追求。

承续父志:用笔墨圆未了心愿

1997年,王大观在病榻上拉住女儿的手:“收好画稿,等我回来一起续完《残冬京华图》下卷。”这句遗愿,成了王光宇此后二十余年的精神支柱。

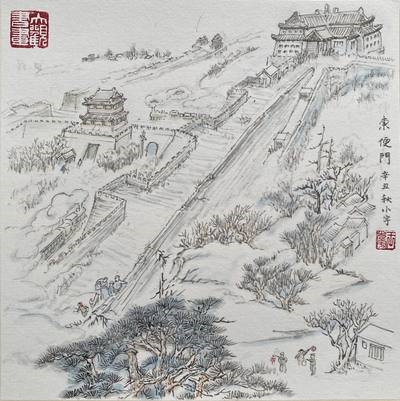

《残冬京华图》是王大观的扛鼎之作。上卷完成于上世纪80年代,以长卷形式再现清末民初北京风貌,从永定门到钟鼓楼,上千个人物神态各异,市井百态栩栩如生。1983年在中国美术馆展出时,引发国内外百余家媒体关注,叶浅予观后题字“一卷在手,尽览旧京风华”。然而,下卷刚起笔,王大观便与世长辞,留下一箱泛黄的画稿。

“那些画稿是父亲没说完的话。”王光宇望着稿纸上父亲用淡铅笔勾勒的街景——地安门外的半截门脸、什刹海冰场的模糊轮廓,甚至还有“此处加卖炒肝摊子”的标注,决心接过父亲的画笔。尽管身患疾病,久坐会引发关节肿痛,她仍坚持每天伏案作画,为还原细节,她跑遍档案馆查老照片,去胡同里找老住户核实上世纪三四十年代的商铺样式、骡车结构,甚至请老工匠讲解建筑的斗拱细节。

2010年,《残冬京华图》下卷终于补缀完成。画卷中,什刹海的冰面上,孩子们抽着冰尜;烟袋斜街里,卖鼻烟壶的掌柜与客人讨价还价,连壶身的花纹都清晰可见。她延续了父亲“中西合璧”的透视法——远处西山如淡墨写意,近处胡同用工笔细描,既有中国画散点透视的“游观之趣”,又有西画焦点透视的“真实感”。老舍之子舒乙为其题词“薪火相传,京华永存”,京城文化界感慨:“这不仅是画作的完成,更是文化血脉的延续。”

王光宇说,续画的过程也是与父亲“对话”的过程。她反复临摹父亲的线条、墨色,甚至题款的字体走势,“要让下卷与上卷气息相通,就像父亲从未离开”。这份执着,让《残冬京华图》成为两代人共同的文化答卷。

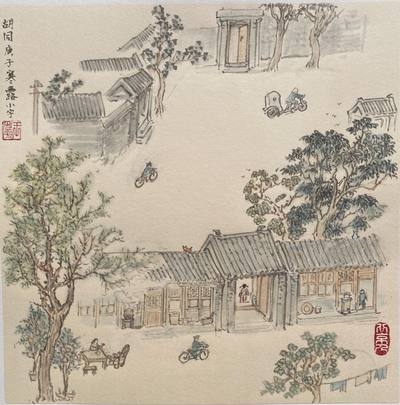

笔墨新生:《地安门》里的守与创

如果说补缀《残冬京华图》是对传统的“守”,那么《地安门》小长卷便是王光宇在传承中的“创”。这幅创作于2015年的作品,让人们看到了她作为独立艺术家的独特风貌。

地安门是老北京中轴线上的重要地标,承载着王光宇的童年记忆——“小时候跟着姥姥去买绒花,那热闹劲儿一辈子忘不了”。为画好这幅长卷,她二十余次赴地安门遗址写生,对照老照片还原建筑细节,甚至请老住户回忆当年的商铺布局、市井百态。

画卷展开,一股旧京气息扑面而来:近处的地安门店铺林立,“内联升”的布鞋幌子、“张一元”的茶叶罐历历在目;街上行人神态各异,穿棉袍的先生、梳小辫的姑娘、剃头匠与顾客的互动,皆生动传神。远处的北海白塔、景山万春亭与近处的地安门、火神庙错落有致,延续了父亲中西透视结合的手法,让观者在一轴之中尽览京畿风光。

“父亲的画恢弘如史诗,我更想添些生活的温度。”王光宇在《地安门》中融入了私人记忆——画中一角,攥着两分钱踮脚看糖画的小女孩,正是她童年的缩影。这种细腻的情感注入,让作品既有历史的厚重,又有情感的共鸣。京城文化界评价其“不失乃父之风,是近年民俗画中不可多得的力作”,舒乙先生亦为其题词点赞。

王光宇认为,传承不是复制,而是“像父亲那样真诚地对待生活”。《地安门》中,既有父亲传下的笔墨技法,更有自己对老北京的独特感悟,让老北京民俗画在坚守传统中焕发新生。

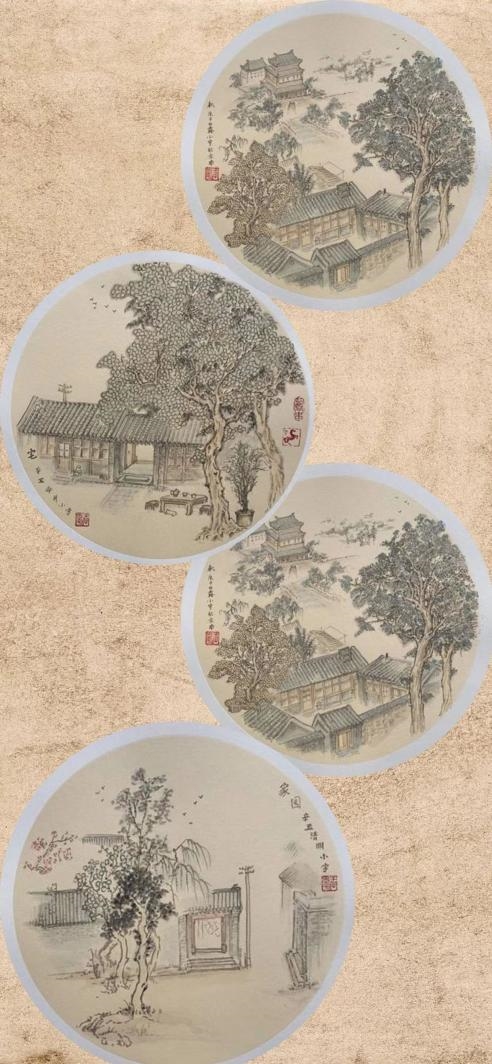

小品见真:“情”与“静”里的胡同魂

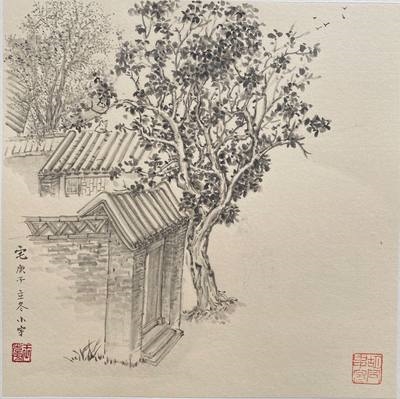

除了长卷,王光宇的民俗小品更显艺术个性。这些尺幅不大的画作,以四合院、市井小景为题材,其“情”与“静”的特点,成为她区别于其他画家的鲜明标识。

她的小品里,没有王公贵族的府邸,只有平民百姓的院落。《牛街头条旧宅》中,歪角的门楼、缺耳的门墩、墙根的狗尾巴草,都是她出生之地的真实再现;《奶奶家的四合院》里,窗台上的腌菜坛、院里的石榴树、树下的小板凳,藏着儿时听姥姥唤吃饭的温馨记忆。这些画作造型精准,上世纪五六十年代的屋宇风格、器物样式都经得起考证,这源于她对《芥子园画谱》的深耕——画中花草竹木,或舒朗清丽,或盘曲古雅,尽显传统笔墨意趣。

“情”是小品的灵魂。她画的都是亲身经历的生活:帮家里买油盐酱醋的小铺、邻居小姐妹家住的大杂院、冬天院里的积雪、春天墙头的花草……每一笔都浸透着对童年、对亲人的眷恋。观者站在画前,仿佛能看到孩童嬉戏的身影,听到姥姥的呼唤声,感受到老北京的烟火气。

“静”是小品的意境。《雪后胡同》里,四合院顶着白雪,胡同空无一人,只有扫帚斜靠门边,仿佛能听见雪花飘落的声音;《夏夜四合院》中,月光洒在葡萄藤上,爷爷摇着蒲扇,猫咪蜷在脚边,蝉鸣都透着慵懒。这种“静”,还原了儿时北京的从容——那时天更蓝、水更清,人更闲适。观者常生出“回到从前”的错觉,仿佛看见自家门墩、儿时玩伴。

王光宇说:“画是无声的诗,要让人能在画里‘住’下来。”她的小品,以情动人、以静养心,让快节奏时代的人们,得以在笔墨间寻觅心灵的栖息地。

守望传承:让文化根脉永续

如今,年过七旬的王光宇虽身患疾病,仍坚持每日作画。她整理父亲的画稿、笔记,希望为老北京民俗画留下更多资料;从五六岁随父写生的孩童,到如今守护民俗文脉的画家,王光宇的一生都与老北京民俗画紧密相连。她用画笔留住了即将消逝的胡同记忆,更让中国传统民俗画在传承中焕发生机。正如她所说:“父亲用画为老北京存档,我要接着把这份档案续写下去,让后人知道,北京曾有过这样的温暖与从容。”

笔墨无言,却能穿越时光。王光宇的画,是老北京的影像志,更是中国文化传承的生动注脚。在她的笔下,老北京从未远去,它藏在四合院的门墩里,留在地安门的市井中,成为流淌在民族血脉里的文化记忆。

艺术作品:

【责编 李鹏】

2025-08-01

2025-08-01

2025-08-01