个人简介:

石云平,字,石墨,内蒙古赤峰市人。

曾在工会做宣传工作,宣传报道员工先进事迹,组织学习传达上级文件精神,参加美展,作品多次获奖。石云平老师现为:国家一级美术师;全国书画艺术委员会副主席:收藏家协会会员;国礼艺术家

中国楹联学会会员;

中国东方文化研究会社会艺术专业委

员会高级艺术顾问。

北京大学中国书画高研班结业。

2021年在建党100周年《人民艺术家》评选活动中,被权威部门评选为“德艺双馨人民艺术家”。

赤峰的草原风,总带着一种苍茫而厚重的力量。这种力量,仿佛也融入了石云平的笔墨里 —— 他的画,既有工会宣传时的质朴写实,又有专业深造后的灵动气韵;他的字,如草原磐石般沉稳,又如红山文化的刻痕般深邃。从矿井厂房的宣传板报到国家级美术展览的展厅,从组织职工学习的会议室到北京大学的书画高研班,石云平,这位字 “石墨” 的内蒙古艺术家,用半个多世纪的坚守,诠释着 “人民艺术家” 的真谛:艺术当为人民而作,为时代而歌。

一、工会岁月:在烟火人间扎下艺术之根

“我这一生的艺术底色,是在工会的日子里涂就的。” 石云平常说。上世纪七八十年代,他在赤峰某企业工会担任宣传干事,那段与工人师傅们朝夕相处的岁月,不仅是他职业生涯的起点,更是他艺术生命的源头。

那时的工会宣传,没有精致的电脑设计,全靠手写手绘。矿井的黑板报是他的 “画板”,先进职工的事迹是他的 “素材”。每天下班后,别人休息了,他还在灯下琢磨:如何用简练的线条勾勒出煤矿工人额头的汗珠?怎样用醒目的色彩突出劳动模范的笑容?为了画好一幅反映矿井生产的宣传画,为了写好一篇表彰稿,他会反复走访职工宿舍,记录下最鲜活的语言。“师傅们的手,布满老茧却特别有力量;他们的笑,带着油污却格外真诚。这些都是最生动的艺术原型。” 石云平回忆道。

工会的二十多年里,他的作品多次参加市级、省级美展并获奖。《矿井晨光》《师徒情》等画作,以浓郁的生活气息和扎实的造型功底脱颖而出,被业内评价为 “带着体温的现实主义创作”。这些作品没有华丽的技法,却有着直抵人心的力量 —— 因为每一笔都源于真实的观察,每一抹色彩都饱含对劳动者的敬意。正如他所说:“在工会的日子,教会我的不是怎么画得‘好看’,而是怎么画得‘走心’。”

二、墨海深耕:从宣传干事到国家一级美术师

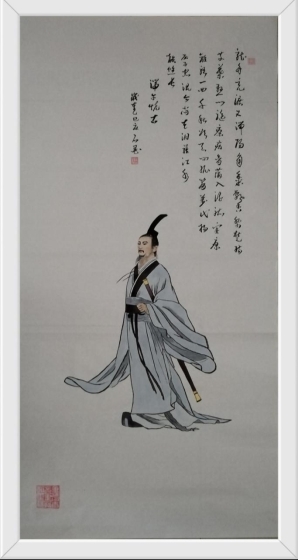

对艺术的执着,让石云平从未停止探索的脚步。尽管工会工作繁忙,他始终坚持利用业余时间临摹名家作品,从徐悲鸿的奔马到黄胄的人物,从传统山水到现代版画,广泛涉猎,博采众长。“那时条件有限,就用报纸练字,在废纸上画速写,心里总憋着一股劲儿,想把画画得更好。”

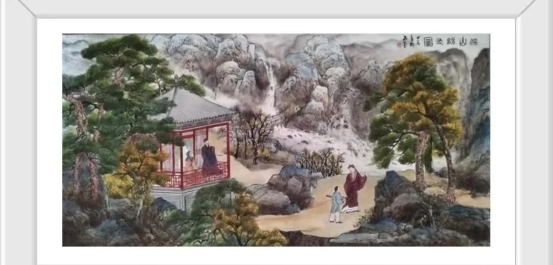

2005 年,已过不惑之年的石云平做出了一个大胆的决定 —— 报考北京大学中国书画高研班。“在工会接触的多是实用美术,想系统学习传统书画的笔墨精髓,让自己的创作更有厚度。” 背着画板走进燕园的那天,他既紧张又兴奋,同班同学多是年轻学子,他这个 “大龄学生” 却比谁都刻苦。课堂上,他认真记录老师讲解的 “五笔七墨”;课后,他泡在图书馆临摹《富春山居图》《韩熙载夜宴图》,常常直到闭馆才离开。

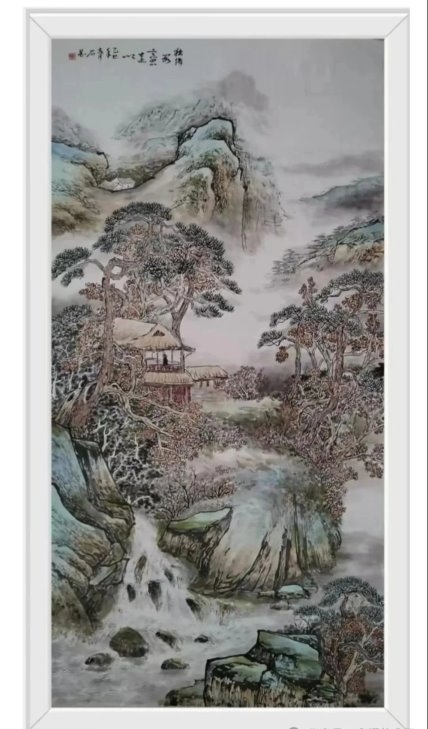

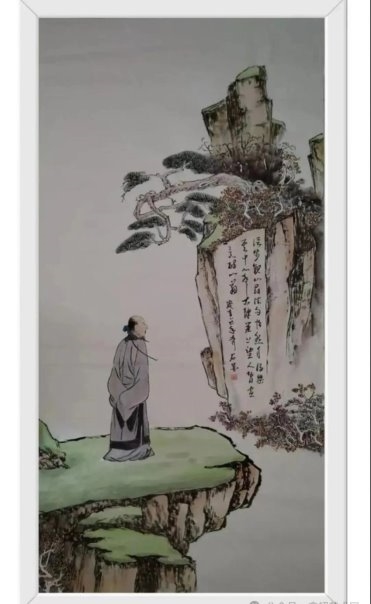

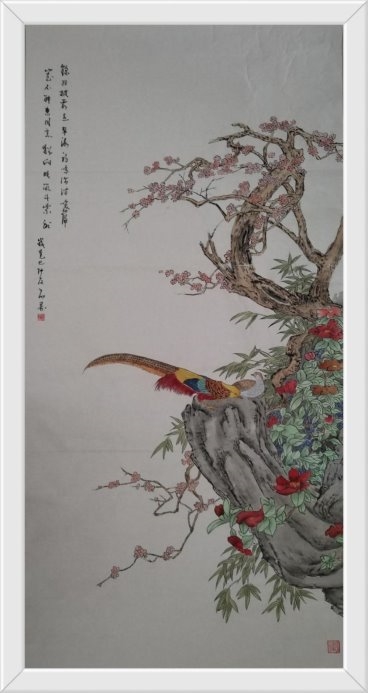

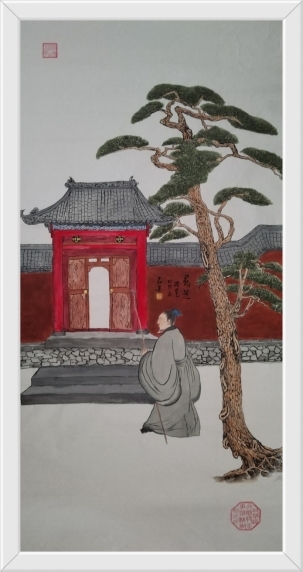

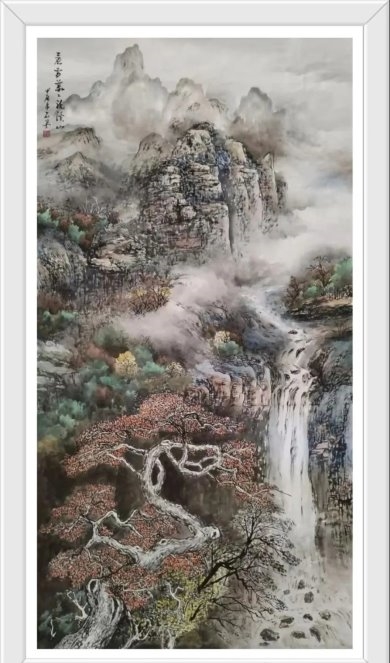

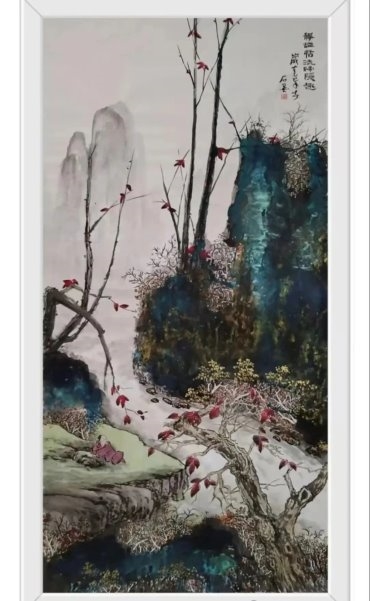

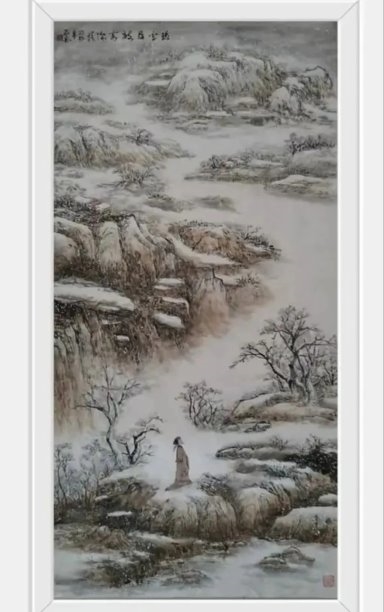

北大的深造,让他的艺术视野豁然开朗。他将传统笔墨技法与自己熟悉的现实主义题材相结合,逐渐形成了 “写实中见写意,质朴中含灵动” 的个人风格。画工人,他不再满足于外在形态的逼真,而是通过笔触的轻重缓急,刻画人物内心的坚韧与乐观;画山水,他融入内蒙古草原的雄浑气象,让传统丘壑多了几分 “天苍苍,野茫茫” 的辽阔。高研班结业时,他的作品集《墨痕留真》得到导师好评:“作品有生活的温度,有传统的根基,更有时代的气息。”

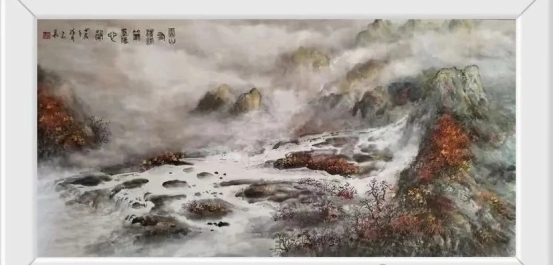

凭借深厚的艺术造诣,石云平先后获得 “国家一级美术师” 称号,担任全国书画艺术委员会副主席、中国东方文化研究会社会艺术专业委员会高级艺术顾问等职务。他的作品多次入选全国性美术展览,《草原晨曲》在 “全国书画名家邀请展” 中斩获金奖,评委评价其 “将北方民族的豪迈与传统笔墨的韵味完美融合,展现了独特的地域文化魅力”;《劳动者之歌》被中国美术馆收藏,成为反映新时代工人风貌的代表性作品之一。

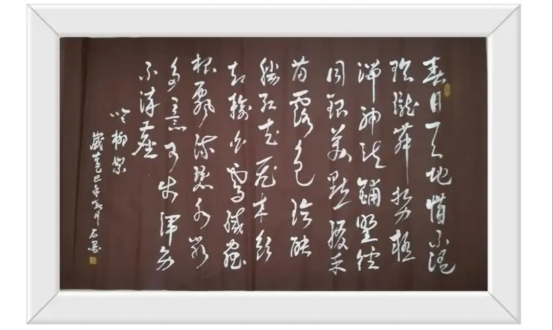

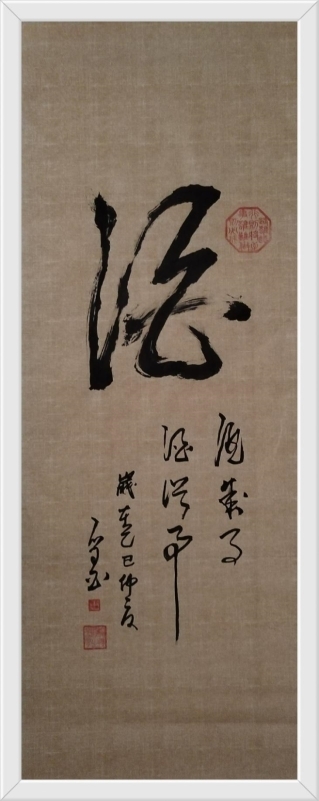

从矿井宣传干事到国家级美术师,身份变了,但他对艺术的敬畏之心没变。“不管获得多少头衔,我首先是个画画的,要对得起手里的笔,对得起心里的那份热爱。” 他的画室里,至今挂着一幅自己写的字:“笔耕不辍,初心不改”,这八个字,是他艺术之路的座右铭。

三、德艺双馨:用笔墨传递温暖与力量

2021 年,在建党 100 周年《人民艺术家》评选活动中,石云平被权威部门授予 “德艺双馨人民艺术家” 称号。这份荣誉,不仅是对他艺术成就的肯定,更是对他多年来践行 “艺术为民” 理念的褒奖。

“德艺双馨,‘德’字在先。” 石云平始终认为,艺术家的德行比技艺更重要。在工会工作时,他就常常义务为职工写春联、画肖像;成为专业画家后,他更是积极参与公益活动。每年春节前,他都会走进社区、军营,免费为群众书写春联,一写就是一整天,手冻僵了搓搓再写,有人过意不去要给钱,他总说:“能让大家带着墨香过年,比啥都强。”

作为中国楹联学会会员,他的书法作品也充满正能量。“铁肩担道义,妙手著文章”“劳动最光荣,奋斗最幸福” 等楹联,既见书法功力,又含人生哲理,被许多单位悬挂在会议室、活动室,成为激励人们前行的精神符号。收藏家协会会员的身份,让他更懂得艺术作品的社会价值:“好的艺术品不仅能收藏,更能传递精神力量,这才是它真正的‘价值’。”

四、地域情怀:让草原文化在笔墨中绽放

石云平的作品里,总带着一股挥之不去的草原气息。作为土生土长的内蒙古人,赤峰的红山文化、草原风光、民族风情,是他取之不尽的创作源泉。

他画红山,不满足于再现山石的形态,而是试图捕捉 “中华第一龙” 出土时的历史厚重感。《红山魂》系列画作中,他用焦墨勾勒山体的沧桑,用朱砂点染龙形玉器的神韵,让静态的山水有了文明的温度。“红山文化是中华文明的重要源头,作为赤峰人,我有责任用画笔把这份历史记忆传下去。”

他画草原,注重表现四季的变化与牧民的生活。《春到草原》里,新绿的草芽间点缀着牧民的勒勒车,笔墨轻快;《草原秋牧》中,金黄的牧草与洁白的羊群相映,色调温暖;《冬牧图》则以极简的黑白灰,展现雪野中牧人与牛羊的坚韧。这些作品不仅是草原风光的写照,更是对游牧民族 “逐水草而居” 的生活智慧的礼赞。一位蒙古族老牧民看了他的画后激动地说:“这就是我们的日子,画到心里去了!”

他还善于将民族元素融入传统书画。画中常见的蒙古包、马头琴、摔跤手,在他笔下既有民族特色,又不失艺术共性。《那达慕盛会》用灵动的线条描绘赛马、摔跤的场景,画面充满动感;《马头琴情思》则以写意手法,通过琴弦的颤动传递草原的悠远。“民族的才是世界的,我想让更多人通过我的画,了解内蒙古的美,爱上草原文化。”

采访结束时,夕阳透过窗户,照在他刚刚完成的书法作品上 ——“墨痕印初心,笔底见人民”。这十个字,笔力稳健,气韵沉厚,恰如他的人生:没有惊天动地的传奇,却在日复一日的笔墨耕耘中,写就了一位人民艺术家的赤诚与担当。

【责编 李鹏】

2025-08-01

2025-08-01

2025-08-01