书画家邓福邦先生,执笔墨双翼,翱翔于山河意象与时代精神之间。其书法笔走龙蛇,骨力遒劲;绘画墨彩交融,意境深远。他深耕传统文脉,汲取精髓,更以敏锐的时代触觉,将家国情怀与人文哲思熔铸于尺幅天地。邓福邦的丹青志,是以赤诚之心映照山河壮丽、以淋漓笔墨抒写时代脉搏的艺术华章,展现了书画同源、古今相承的深厚力量。

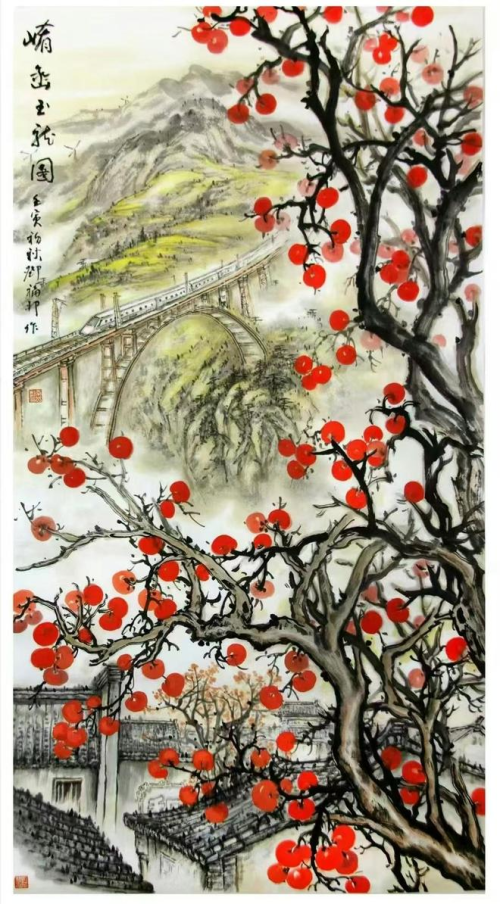

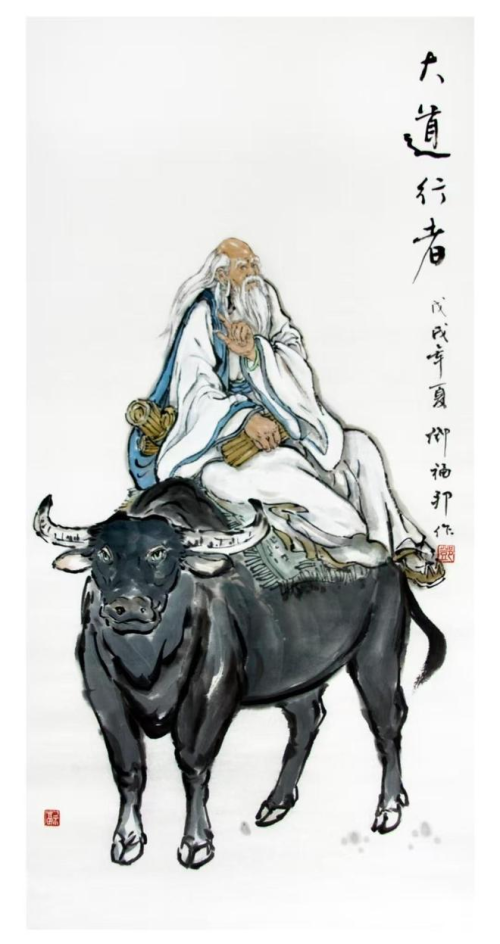

邓福邦,中国著名书画家、收藏家,秦山画派创始人。现为中国国家博物馆特邀研究员、中国艺术研究院书画创作员,拥有国家一级美术师职称,同时是中国美术家协会会员、中国收藏家协会会员,并受聘为北京胡润国际艺术品鉴定中心“签约画家”。 曾就读于中国艺术研究院,师从导师顾森、龙瑞等。邓福邦以“道化丹青”新理念,破译中国书画与老子“道”的精神内涵,以鲜明的个人风格享誉画坛。作品“东方”“喜梅图”作品作为国礼赠与外国政要。中央电视台、北京电视台也对他进行过采访报道。他出版了多部作品,如《一线大家·邓福邦》《邓福邦书画》《收藏年鉴人物志—邓福邦》《国宝档案》邓福邦 、《红袍典藏一邓福邦》《匠心墨色》全国中国画名家学术邀请展等,还被收录于中国美术通史、中国美术卷、中国书法卷以及国家文史汇编的《国宝档案》。其作品发表于《中国书画》《中国美术》《美术观察》《荣宝斋》《中国收藏》《中国文化报》等。他与夫人书法家张云霞创作的黄河明珠三门峡卷收藏于三门峡博物馆。他荣获国家艺术促进会、中国美术家协会、中国书法家协会、中国文化艺术人才管理中心联合授予的“人民书画家”称号。被国家权威部门授予《中华人民共和国艺术精英人物》称号。

《中国文化》之"道化丹青"

邓福邦论"道化丹青"渊源与构成

自南朝齐梁的谢赫六法中的“气韵与象形”论述到唐代王维的“以形写神,意境至上”又到明代徐渭“泼墨写意”和董其昌的“南北宗论”注重笔墨去表现个人情感的抒发后到现代的黄宾虹“浑厚华滋”太极笔法。均阐述着中国文化艺术的根脉起源与状况。其共同特点可概括为“以文入画、以心造境”其核心直指“精神性的表达”,皆谙合为“天人合一”的大道宗旨。

老子"道"的哲学思想核心认为:"道"就是宇宙的本质。宇宙的根源来自"自然","自然"创造了宇宙,而宇宙又孕育了万物。这就像人们常说的:"人效法地,地效法天,天效法道,而道则遵循自然规律。"这意味着"道"有其自身的运行规律。

艺术与中国文化之间就存在着深刻的内在联系,两者相互滋养、相互成就,形成了一种独特的、高度融合的精神气质与审美体系。我们纵观中国文化的艺术历史长河,从中不难发现“艺道”与文化间的共频性和依赖性。它们都在“哲学为脉、文化为根”的统筹之下以两种表现形式而诞生和发展着。从而“以艺归道”的文化自觉及彰显“正大气象”“真、善、美”的社会天职便赋予“艺道”之上。

我带着这种文化倾向渐渐地搜寻、整理和考究着“大道哲学与中国文化属性”母体衍生关系。在清晰的“情与景”归拢之下重点思考宇宙大道间隐遁的“一”。“一”是诞生万物的先决意向根本,“二”是万物成因的基本阴阳条件。“三”是确定可变的多维结果。“艺道”升华的精彩维度就铆钉在“三”之上。所以说既有丰富多变的结果必须要有“天道“、“人道”和“艺道”的归属,这样社会艺术才会产生“正大气象”的能量和结果。

中国艺术的主流是写意精神。绘画追求“妙在似与不似之间”,重在抒发主观情志和营造意境;戏曲以程式化和虚拟化表现生活;诗词讲究“言有尽而意无穷”。艺术形象是高度提炼和象征化的。它们之间有着相同的文化共性,只是表现形式出现差异,但其目的和宗旨是一致的。这反映了中国人重感悟、重直觉、重内在体验的思维方式。不执着于对客观世界的精确复制,而更关注主观情感的表达和对事物本质、宇宙真谛的把握。

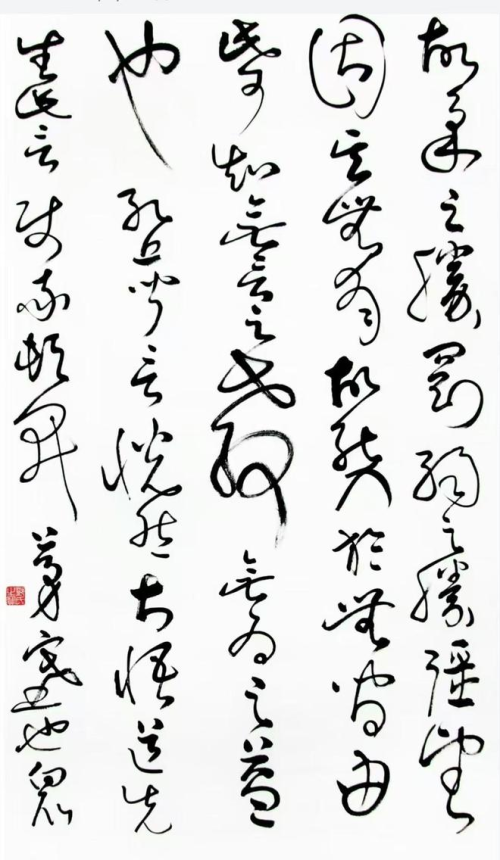

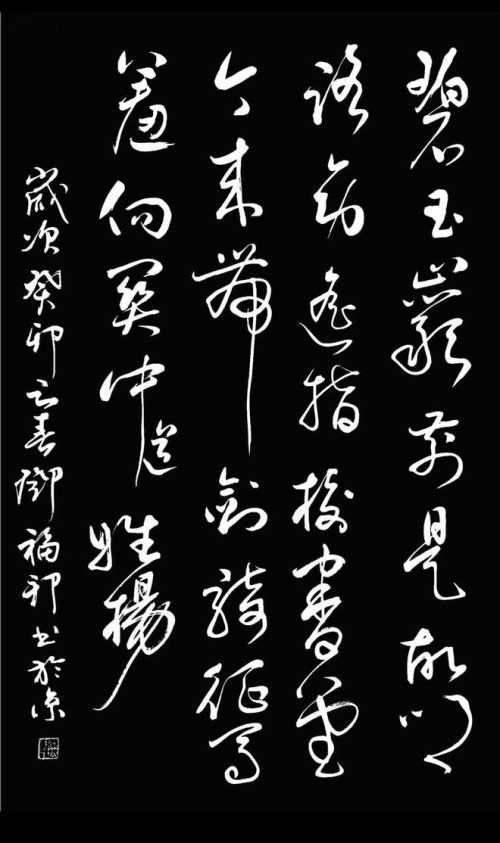

基于此,我提出“道化丹青”的艺术理念。往往自然界中的大道之理无时不存在和出现于我们生活的身边。只是以最简单最朴素的形式来启迪告诫人们。但大多数人都会视而不见,一笑弃之。当它以另种文化形式出现时,就以玄幻、深邃而不解其意而妥协。所以有关“道”之论述,哲学先贤们都强调一个“悟”字。就是在明大理的情况下醒其“道”,从而通其“道”。说实话,我也是在老子“道德经”篇中有关“无与有、空与实”的辩证统一思维之下幡然醒悟的。宇宙间主一个虚,一个空。却又以阴阳互动而诞生了万物。切实到我们在艺术中创作中又是何等相似。面对空旷无物,圣洁无暇的大阳白色宣纸我们也不就是处在无限的遐想之中。又在大阴玄墨的把持之下而将玄幻的精神图像确定下来的。不过这样初始的图像又过分的对立,缺乏其间的自然过渡感,使图象缺少其自然的柔美。要解决这一现象就要在“大道”的(第三维度)五行中去完成相生相克的相动作用。也正如画中妙法並扮演中介作用水的运用,产生气韵的浓、淡、干、湿、焦而又谙喻:金、木、水、火、土。等自然中的必然现象。谢赫的六法之首就是气韵生动,骨法用笔及黄宾虹的阴阳勾勒、太极笔法等。也都在不自觉中归拢到中国文化的大道之中。在《中国画理探究歌》中我就全面阐述了这一理念,並在“秦山画派”创立的实践基地中也就证实了该理念的艺术可行性。正如诗文有曰:(用大道之法演化中国书画 文/邓福邦)

白中思其境,玄墨势中营。

虚内观其趣,实中质必成。

大黑必大白,太虚有无生。

妙境简中立,情趣繁中萌。

混沌阴中孕,清浊光中明。

干笔追苍茫,湿墨水中烘。

胸蕴千军马,画中一侠行.

太公细帷幄,竿竹无钓绳。

知此,“道化丹青”的学术理念也就诞生了。刋载于中国学术专业媒体《美术观察》。並被收录于北大核心期刋之中。“道化丹青”的核心在于:中国绘画不仅仅是视觉艺术,更是一种哲学实践和生命体验,其终极目标是借助笔墨形象去探索、表现和契合宇宙人生的根本规律。 “道化丹青”强调艺术需承载宇宙本原之“道”,追求天人合一、技进乎道的境界。 当笔墨臻至化境,艺术家便是“道”的化身。其艺术不仅是中国画的里程碑,更在全球化语境下昭示东方哲思的现代生命力:真正的创造,从不在形似中匍匐,而在与天地精神往来的逍遥游中,抵达永恒的自由。

道化丹青”的理念内涵就主要体现在如下几个层面。

一、哲学层面:破译中国书画与老子“道”的精神内涵,将老子的“道”思想融入山水画创作,探索天、地、人三者的和谐关系,使作品超越传统山水画审美范畴,进入形而上的思考层面。

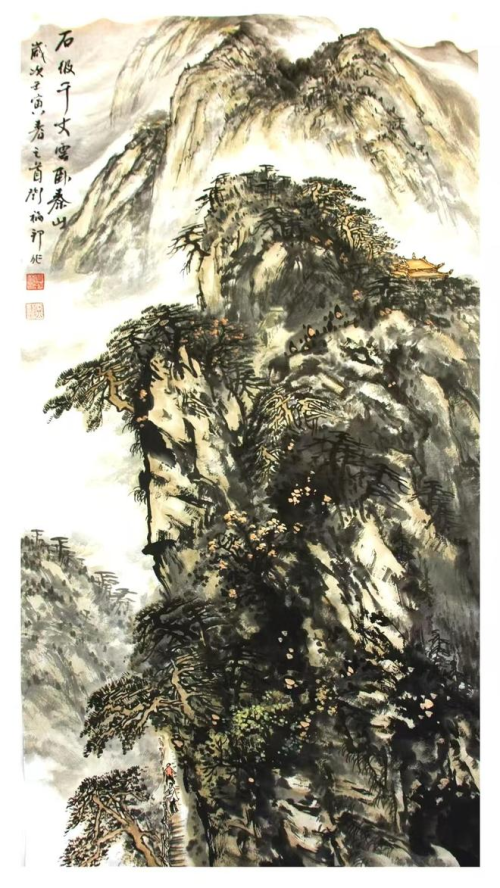

二、艺术风格层面:以“道化丹青”为核心理念的秦山画派,形成了雄浑大气、兼容南北的艺术风格,通过水墨的浓淡干湿对比等手法,构建出层次丰富、视觉冲击力强烈的画面。

三、技法创新层面:在继承传统山水画技法基础上,发展出独特笔墨语言,用积墨、泼墨等手法,强化画面厚重感与动态感,同时结合青绿设色,使作品兼具北派山水雄强与南派山水灵秀。

总之,“道化丹青”概括了道家思想(特别是老子、庄子的哲学)对中国传统绘画(丹青)的深刻塑造与精神浸润。二者的关系并非简单的技法影响,而是中国文化核心精神在艺术领域的生动体现与升华。“道法自然”又与艺术本源:道家认为“道”是宇宙万物的本源和运行法则,而“道”的根本特性是“自然”(自然而然、本然如此)。这直接影响了中国画的最高追求师法造化(自然),而非仅仅模仿形似。画家不是自然的奴隶,而是通过观察、体悟自然的内在生机(“气韵生动”)来表现“道”的意蕴。绘画的最高境界是展现宇宙生生不息的生命力。“天人合一”的创作心境:道家追求人与自然的和谐统一。这种观念渗透到绘画中,要求画家澄怀观道、虚静忘我。只有内心空明宁静,才能与自然神遇,捕捉到物象的本质和精神,达到物我交融的境界。老子强调“有无相生”、“大音希声,大象无形”。这深刻影响了中国画的空间意识和表现手法。“画中留白不是“无”,而是“气”的运行之处,是想象驰骋的空间,是“道”的体现(“计白当黑”)。画面讲究虚实相生、疏密有致,在有限中展现无限。

记得“道化丹青”理念在我创作基地“大秦山”考察验证间写过这样一段诗文,可示作对中国文化艺术大道意境的诠释。

千峰万壑目中留,青山绿水入画轴。

白云晨霭遮天都,雨后斜阳透真容。

虚中大无即大有,实中有象时却无。

一杆紫毫铺实虚,两象玄素生图酬。

以此做为用艺术在《中国文化》原田间的个性认识。成为探讨和追求中国哲学文化的初步范式。

乙巳夏邓福邦於北京

【责编 李鹏】

2025-08-04

2025-08-04

2025-08-04