在四川隆昌这片文风醇厚的土地上,走出了一位将艺术视为毕生修行的追求者——李俭阳。他身兼高级经济师、政协委员、农产品品牌认证专家等多重身份,却始终以书法艺术家的赤诚之心,在笔墨世界里深耕不辍。从父亲严苛要求下的童年习字,到师从名家后的豁然开朗,再到如今在传统与当代的交融中形成独特风格,李俭阳的书法之路,恰是一部关于坚守、传承与成长的生动注脚。

启蒙:严父之教与名师指路

李俭阳与书法的缘分,始于童年父亲那雷打不动的"每日两帖"。小学时的他,尚不懂得笔墨间的艺术真谛,只知道这是必须完成的"任务"——夏天汗水浸湿宣纸,冬天指尖冻得发僵,却从未敢有丝毫懈怠。正是这份"被动"的坚持,让笔尖划过纸张的沙沙声、墨汁在纸上晕染的层次感,成了他童年生活中最熟悉的印记。"那时不懂什么是艺术,只觉得是日常功课,现在回头看,正是这份日积月累的笔墨浸润,让书法的种子在心里悄悄发了芽。"李俭阳笑着回忆道。

真正让这颗种子破土而出的,是大学毕业后遇到的恩师——四川省博物院首席专家、博士生导师魏学峰先生。在一次书法学习班上,这位集美术史论研究、书画鉴赏与创作于一身的大家,并没有直接传授技法,而是带着李俭阳赏析历代碑帖真迹,讲述笔墨背后的文化脉络。"魏先生带我看王羲之《兰亭序》的潇洒气度,品颜真卿《祭侄文稿》的悲怆沉雄,解读篆隶文字里藏着的先民智慧。他说'书法不是技巧的堆砌,是心性的流露,更是文化的传承',这句话像一盏灯,突然照亮了我对书法的理解。"

师从魏学峰先生的日子里,李俭阳才真正明白,书法里藏着中国人的审美密码与精神底色。先生不仅教他笔法章法,更引导他从文化根源理解书法艺术,这种从"技"到"道"的升华,彻底改变了他对艺术的态度,也让他坚定了把书法作为毕生追求的决心。"魏先生让我懂得,写字不仅仅是把字写好看,更是在传承一种文化精神,这份认知让我的书法之路有了明确的方向。"

蜕变:碰壁后的溯源与突破

在李俭阳的艺术生涯中,十几年前那段"屡屡碰壁"的经历,成为他风格形成的关键转折点。彼时他在机关工作,书法只是业余爱好,每次投稿国展都石沉大海。一次,一位评委老师的直言不讳点醒了他:"你的字技法没大问题,但看起来'寡淡',就像一道菜只有盐,没有其他滋味——营养太单一了。"这句话让他既羞愧又警醒。

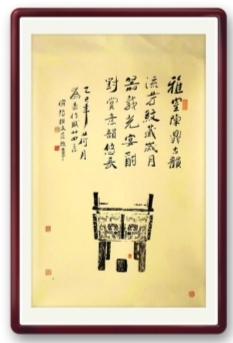

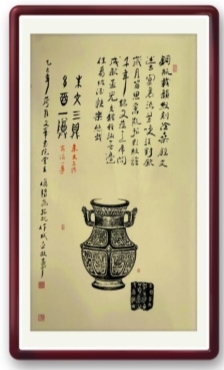

反思之后,李俭阳意识到,自己此前专攻明清以后的帖学,虽然上手快,但视野太窄,如同在小路上徘徊。于是他决定"追根溯源",暂时放下投稿的执念,一头扎进传统的深海:从秦汉篆隶的古朴厚重练起,感受线条里的"金石气";再沉下心临摹晋唐经典,体会二王的灵动、颜体的雄浑、赵体的温润。"那段时间像'补课',每天下班后别人休息时,我就泡在书房,对着碑帖一遍遍临摹、比对、思考,常常一写就到深夜。"

在这个过程中,李俭阳逐渐发现不同书体间的共通之处:"篆隶的'骨'能撑起字的骨架,晋唐的'韵'能赋予字的神采,把这些养分融合起来,字才会有'厚度'。"如今他的风格,正是这段经历打磨的结果:既保留了传统帖学的流畅灵动,又融入了篆隶的沉雄筋骨,章法上更注重"开合聚散"的节奏感。"不再追求单一的'漂亮',而是希望每一笔都有来处,每一幅作品都能透出传统的底蕴。"李俭阳坦言,那次"碰壁"逼着他跳出了舒适区,让他明白:"艺术的成长,往往始于对自我局限的突破。"

创作:技法为器 情感为魂

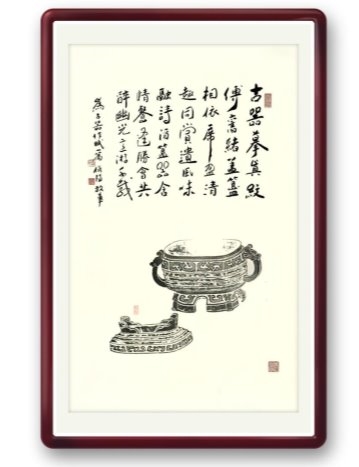

在李俭阳的创作理念中,技法与情感如同"车之两轮、鸟之双翼",缺一不可。"没有扎实的技法,情感就成了无源之水,无法精准传递;而脱离了情感的技法,再精巧也只是炫技,没有灵魂。"这种理念在他的作品中得到生动体现。

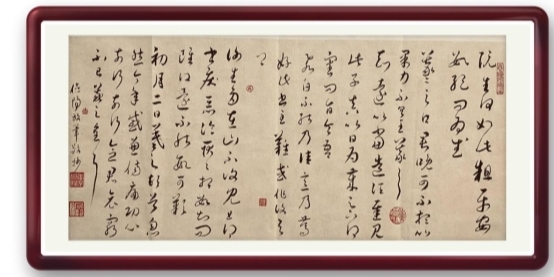

为一次主题展览创作文天祥《正气歌》时,李俭阳以颜体为骨架,却在行笔节奏中融入了自己的情感。"颜真卿写《祭侄文稿》时,悲怆之情让笔墨不拘一格,我写《正气歌》时,也想传递那种'天地有正气'的豪迈与肃穆。"因此,他起笔用篆隶的厚重打底,如磐石立根;中间转折处借鉴二王的灵动,避免板滞;到"时穷节乃见"等句子时,特意加重笔力,让墨色沉郁,仿佛能看到文人风骨在历史中屹立。"技法是承载情感的容器,而情感让技法有了方向。"

面对不同的创作场景,李俭阳的思路也会相应调整。为酒店、办公场所创作时,他会弱化过于强烈的个人情绪,更注重章法的疏朗与线条的流畅。"比如写苏轼的《定风波》,会用赵体的温润笔意,让'一蓑烟雨任平生'的豁达感自然流露,既符合空间氛围,又不失传统韵味。"无论是展览作品还是实用创作,他始终坚持"技法为情感服务,情感因技法而落地"的原则。

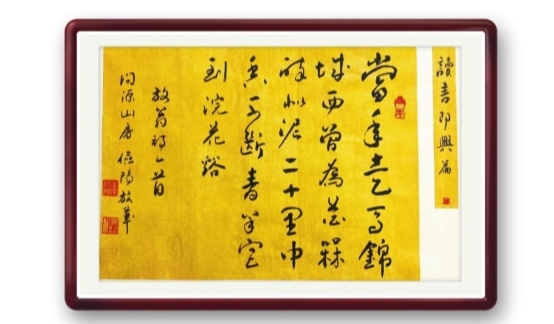

当被问及如何应对灵感匮乏时,李俭阳分享了自己的秘诀:"最好的'养灵感'方式就是临古碑帖。每次觉得思路枯竭,我就把自己泡进历代经典里——临摹《兰亭序》感受王羲之的从容,揣摩《张迁碑》的方劲古拙,甚至对着残缺汉简发呆,想象千年前书写者的心境。"在他看来,临古不是机械模仿,而是与古人"对话":"当你能感受到古人笔墨里的情绪,自己的心里也会涌起波澜。这种时候再提笔,往往会有新的感悟,灵感不知不觉就回来了。"

风格:传统沃土上的自然生长

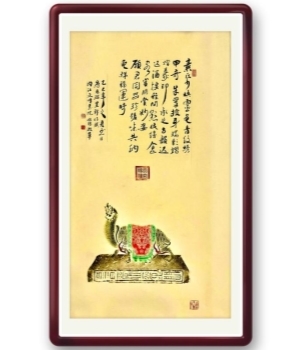

谈及个人风格,李俭阳更倾向于将其定义为"在深耕传统土壤基础上自然生长的结果"。多年来,他潜心研习晋唐帖学的灵动气韵、宋人的意趣风骨,也汲取明清书家的个性表达,试图在广泛的传统滋养中找到属于自己的笔墨语言。"这种风格不是刻意为之的'独创',而是在对经典的反复临摹、理解与消化中,逐渐融入个人学养、性情与审美追求后的自然呈现——既有传统帖学的笔墨根基,力求线条的质感与韵律,又希望在结体与章法中体现当下的审美意趣,让作品既见古意,又有生气。"

在探索个人风格的过程中,李俭阳坦言最大的挑战在于处理"继承"与"突破"的平衡。"一开始很容易陷入对传统的机械模仿,难以跳脱前人框架;而试图融入个人理解时,又容易因对传统理解不够深入,导致作品单薄或偏离根基。"为此,他坚持"反复扎根":"一方面不断回到经典,通过精读细临夯实基础,理解古人笔墨背后的文化精神;另一方面在实践中不断反思调整,将个人感悟一点点融入笔端。这个过程需要耐心,更需要清醒认知——既不能急于求成地标新立异,也不能困守传统而失却自我。"

对于传统技法与现代理念的平衡,李俭阳秉持"以古为徒,借古开今"的理念:"传统技法是根基,执笔运腕、墨法章法,以及对'骨法用笔''气韵生动'的追求,都是千百年沉淀的精髓,离开了这些,作品就会失去灵魂。但身处当代,我们的审美视野、思维方式必然受现代艺术理论影响,比如对空间构成的理解、对个体情感表达的重视。"在创作中,他以传统技法为"体",确保笔墨质感与章法韵味;同时借鉴现代艺术对形式语言的探索,强化构图对比与墨色层次,让作品既传传统精神,又具时代生命力。

传承:笔墨当随时代

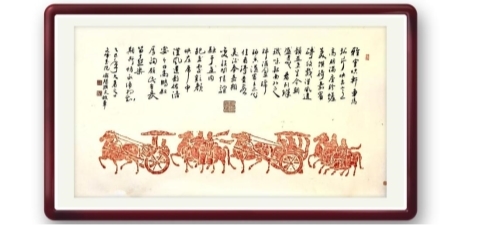

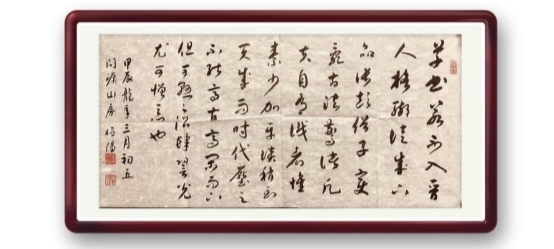

作为书法艺术的传承者,李俭阳始终认为"书法不仅是笔墨技艺的传承,更要与时代精神相呼应"。这些年,他积极尝试在公共空间创作中融入时代主题,比如在大型酒店、茶楼等场所,围绕"各民族党派在党的领导下共创辉煌"主题创作系列作品。

这些作品既保留二王、颜体等传统书风精髓,又根据空间氛围调整章法与笔墨节奏——"有的用雄浑颜体书写历史功绩,彰显厚重感;有的以灵动行草展现团结奋进的活力,让观者在感受书法美的同时,也能体会到时代的温度。"这些尝试得到广泛认可,也让他更加坚信:"传统艺术只有贴近生活、服务时代,才能焕发持久生命力。"

展望未来,李俭阳的规划依然围绕"传统"二字:"书法的根在传统,未来我还是会沿着'追根溯源'的路子走下去。计划用更长时间,系统梳理几千年书法先贤的发展脉络,从秦汉篆隶的古朴、晋唐行草的神韵,到宋元明清各家的笔墨智慧,一点点深挖其中的营养。"他不急于求成,只希望在反复临习、理解、消化的过程中,把传统养分真正内化为自己的东西。"最终不是简单模仿某家某派,而是在融会贯通后,形成一种既扎根传统、又能体现个人心性与时代气息的独特风格——这是我对自己艺术生涯的长远期待。"

从童年的被动习字到如今的主动坚守,从技法的打磨到文化的传承,李俭阳的书法之路,恰如他笔下的线条,质朴中见风骨,沉稳中蕴生机。在他看来,书法是修行,是传承,更是生活本身——笔墨间的每一次提按转折,都是与传统对话、与时代共鸣的过程。这份对艺术的执着追求,让他在传承中国书法文化的道路上,步履坚定,薪火不辍。

李俭阳

四川隆昌人、高级经济师、政协委员、农产品品牌认证专家、书法艺术家。现供职于四川省内江市农业农村局

四川文峰书院文化艺术有限公司-执行院长

四川省巴蜀诗画画研究会-副秘书长

四川统一战线同心书画院-理事

四川川商诗书画院-书画师

政协内江市市中区书画院一书法师民革内江中山书画院-特聘书法师内江市收藏家协会一副会长兼秘书长

师从四川博物院首席专家、博士生导师、我国著名美术史家、著名书画鉴赏家、著名书画家魏学峰先生。

【责编 李鹏】

2025-08-14

2025-08-13

2025-08-13