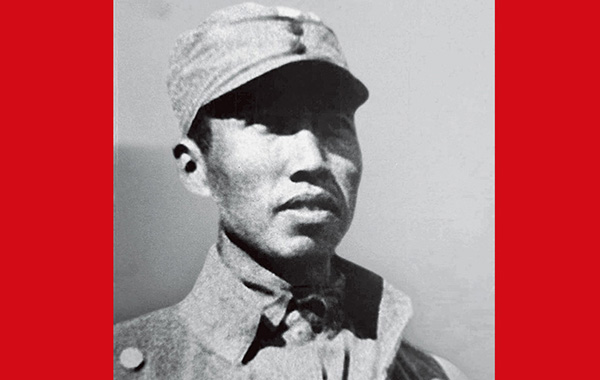

1972年1月6日23时55分,陈毅在北京病逝,享年71岁。作为十大元帅之一,陈毅是中国人民解放军的创建人和领导者之一,1923年加入中国共产党,1927年参加南昌起义,是井冈山斗争时期的主要领导人之一。红军长征后,他留在赣粤边区领导游击战争。抗日战争时期,他组建了新四军,并建立起苏皖革命根据地。解放战争时期,他率领华东野战军抗击国民党50万正规军,指挥了著名的孟良崮战役、淮海战役、渡江战役等,横扫顽敌如卷席,为开国大业做出了不朽贡献。

新中国成立后,陈毅先后任国务院副总理、中央军委副主席、外交部长等职,为中国革命和建设奉献了毕生心血。在“文革”期间,他拍案而起,不惧淫威,坚持真理,与“四人帮”进行着不屈不挠的斗争,直到生命的最后一息。

中华人民共和国十大元帅中,有四人被称为“老总”——朱德、彭德怀、贺龙和陈毅,其中只有陈毅从未当过“总司令”和“总指挥”之职,却也被称作“老总”,究其原因,除了曾作为新四军和三野的最高领导独当一面外,更多的就是因为他为人随和、令人亲近。陈毅性格坦荡、光明磊落,豁达大度,极具人格魅力。曹禺说他性格可爱,夏衍赞他妙语连珠,周恩来赞他刚烈而不失潇洒,豪侠而不乏文雅。

作为出色的政治家和军事家,陈毅元帅戎马倥偬一生,立下赫赫战功,但他却讲,“我的兴趣不在军事,更不在战争,我的兴趣在艺术。我愿意做记者,我喜欢写小说。” 他还是中国作家协会会员。

陈毅好诗文,每有感慨必以诗来表达,即使死难临头也掩不住诗兴,1936年他被困梅山树林草莽长达20多天,九死一生之际,写下著名的《梅岭三章》,表达了他革命到底、至死不渝的革命气概,教育了无数革命后代。

据统计,陈毅一生写过诗词700 多首,但在战争年代散佚不少,现存350多首,他的诗篇不仅题材广泛,且洋溢着浩然之气,有“诗人元帅”之称。郭沫若曾赠诗陈毅:“一柱南天百战身,将军本色是诗人。”

陈毅不仅喜欢诗,还喜欢下围棋,并促成了最早的中日围棋交流,让中国围棋事业得以更快发展。1973年4月,日本棋院追赠陈毅围棋名誉八段称号。

一代元帅,一代功臣,留给妻子儿女唯一的遗言是“……一直向前……战胜敌人……”

1972年1月10日,毛泽东抱病参加陈毅追悼会,对陈毅夫人张茜说:“陈毅是个好同志”,这是毛主席一生中参加的最后一次追悼会

陈毅追悼会上,两脚因病肿胀得难以走路的毛主席,坚持不要卫士搀扶,自己走到陈毅遗像前,深深地三鞠躬。毛主席握着陈毅夫人张茜的手,沉重地说:“我也来悼念陈毅同志,陈毅同志是一个好同志!”

毛主席在新中国成立后,几乎从未去八宝山参加过追悼会,这也是他一生中最后一次参加追悼会,这一破例举动,不仅表达了难得的战友之情,也是对陈毅同志一生的最高肯定。

严自律

新中国成立后,陈毅职务在不断变动,但他始终谦虚自律、廉洁奉公。由于帝国主义的封锁和战争造成的破坏,刚刚解放的上海,人民生活面临着巨大困难,出任上海市市长的陈毅,带头到机关食堂吃大灶做表率,同时,他对家人“约法三章”,一是穿土布衣,大孩子穿了再轮给小的孩子穿;二是不坐公家的小汽车;三是办任何事都要严格按制度来。

在陈毅带领下,上海驻军仅一个月就省下20万石军粮,大大减轻了政府和人民的负担。不到一年时间,上海的工业生产、人民生活就恢复了正常。

面对党内的个别高级干部滋生特权思想,蜕化腐败,陈毅时刻告诫自己,不忘共产党人的初心、不忘党纪国法,他还有感而发,奋笔疾书写下多首“感事书怀”的诗,其中一首《七古·手莫伸》,政治态度尤为明朗:

“手莫伸,伸手必被捉……第一想到不忘本,来自人民莫作恶。第二想到党培养,无党岂能有所作?第三想到衣食住,若无人民岂能活?第四想到虽有功,岂无过失应渐怍。吁嗟乎,九牛一毫莫自夸,骄傲自满必翻车。历览古今多少事,成由谦逊败由奢。”

这首诗平实自然、深入浅出,蕴藏了他的人生智慧和做人准则。

1950年春,陈毅的妹妹陈重坤随同父母从四川来到上海,她觉得二哥是大上海的市长,可以靠二哥享享福,而陈毅对她说:新社会要自食其力,不能当寄生虫。随后,她又希望二哥写张条子,让她上大学,被陈毅严词拒绝。待陈重坤定居南京有了孩子后,一家六口仅住一间20平米的房子,她再度请求哥哥帮忙调整住房,陈毅严厉批评道:我们都是共产党员,现在正是国家困难时期,应该为国家分担困难,不能增加困难。

事实上,陈毅在担任国务院副总理兼外交部长期间,也一直和家人住在中南海的几间普通平房里。他自己日常吃穿也十分简朴,常常和工作人员一道用餐,不吸烟不喝酒,在家只有几盘小菜和辣椒下饭。调到中央工作后,他提出供给关系不要中央军委负责,要由国务院负责,就是因为在军队领工资要比在国务院领的多。

在上海担任市长不久,岳父从武汉来上海看望他们,当时实行供给制,陈毅一家的吃、穿、用都由国家供给,他觉得,老人住在这里,会给国家增加一份负担。随后,他便和妻子动员岳父早点回去,并对岳父讲:我知道您老人家是爱护、支持我们的,我带头把工作做好,上海市人民才高兴。我不能以身作则,己不正岂能正人?工作做不好,您老人家脸上也无光啊!陈毅一席话,把岳父说得连连点头称是。第二天,老人家就高高兴兴动身回老家去了。直到老人家失去自理能力后,陈毅才派人把他接到北京一起生活。

无论任何时候,陈毅从不愿给国家添加负担,这也是老一辈革命家廉洁自律的真实写照。

真求实

在老一辈领导人中,陈毅的个性是比较突出的,表现之一就是敢讲真话,求真务实。

抗战时期,江苏省东台县开明地主施文舫参加了“苏北临时参政会”,会后,施文舫找到陈毅,当面反映一个区委委员贪污腐化、欺上瞒下等问题。施文舫是个直率的人,很激动地责备陈毅没有管好干部,言词中有批评其偏听偏信之意。陈毅听完后,语气有些生硬地当面怒斥了施文舫。当晚,他觉得自己做法不妥,反映干部问题是对党的爱护,用那种态度对待人家,十分欠考虑。第二天,早餐未进的他带着警卫员步行30 多里路,来到施文舫家,主动抱拳道歉,并作了自我批评,这让施文舫非常感动。

时隔24年后,陈毅念念不忘此事,在63岁生日时, 感慨写下《六十三岁生日述怀》:“难得是诤友,当面敢批评,有时难忍耐,猝然发雷霆,继思不大妥,道歉亲上门。于是又合作,相谅心气平。大大开生面,红日散乌云。”充分表现出了无产阶级革命家的博大胸怀。

1946年8月初,陈毅担任山东野战军司令员兼政治委员,属下第八师奉命行军到达安徽宿州泗县以北,与第九纵队共同担负攻占泗县县城的作战任务。由于主客观种种原因,尽管歼敌3000 余人,但伤亡2400 多人。因未能按原定计划打下泗县县城,部队元气受挫,失望和埋怨情绪笼罩大家心头。陈毅对此进行了认真的反省,并亲自致信第八师指战员,主动自我检讨,承担了作战失利的一切责任,其检讨言恳意切,令部队官兵十分感动。

陈毅一生坚持党性原则,其实事求是、服从真理和自我反思的精神可敬可佩。同时,在党内,他以直言无忌著称,无论顺境还是逆境,都坚持讲真话,刚正不阿。

“文革”初期,陈毅在天安门上谈起历史上曾有两次与毛主席所持的意见相反,毛主席却爽朗地说:“你就是第三次反对我,我也同你合作!”正是陈毅的真诚,让他们从相互碰撞到相互配合,结下了深厚的友情。

1957年,毛泽东和陈毅在中南海勤政殿接见外宾 侯波摄

“文革”中,陈毅曾发表过一篇态度十分鲜明、观点十分尖锐的演讲,集中反映了他当时的政治观点:“我这个人很顽固,比较落后,你要我这种人风大随风,雨大随雨,我就不干。我这个人不是俊杰……。我是个文化人,文化人的习气很深。”“我们不要搞个人迷信,这个没有必要……我不迷信斯大林,不迷信赫鲁晓夫,也不迷信毛主席……”“成千上万的老干部被糟蹋了,先是工作组就有40万人,搞得好苦哟!我不能看着这样下去,我宁愿冒杀身之祸。”

如果明哲保身,以陈毅的功绩及同毛主席的特殊交情,自然会平安无事,但他心直口快,虽然明白如此做可能危及身家性命,但仍向红卫兵公开宣布“我的讲话可能触犯一些人,我个人可能惨遭不幸,但是,如果我因此不敢讲自己的意见,我这个共产党员就一钱不值!”这也直接导致陈毅后来被打成“二月逆流”的主将。

“大雪压青松,青松挺且直。要知松高洁,待到雪化时。”陈毅所做的这首诗,正是他一身正气、刚直不阿的真切写照。他嫉恶如仇,敢于斗争,从不向错误和邪恶低头;他敢讲敢言,情感炽烈,居上位而不骄,求真务实,成为党性原则忠诚的坚守者。

树家风

家风连着作风,作风连着党风,严于律己的陈毅,也是一位严于家教、教子有方的模范父亲。

陈毅与张茜育有三子一女,三个儿子都是根据其出生地取名的,长子陈昊苏,二子陈丹淮,幼子陈晓鲁,因为陈毅早就想要个女儿,但直到1951年9月小女儿才降生,所以,为姗姗来迟的小女取名陈姗姗。

1964年2月陈毅一家在成都过春节

“汝是无产者,勤俭是吾宗”。陈毅不允许子女们享受任何特殊照顾。在生活上,他要求孩子们不要当纨绔子弟,从小养成勤俭朴素的生活作风。

孩子们吃的都是普通饭食,上学和普通孩子一样骑自行车或搭公共汽车,即使在数九寒天、风雪交加的日子里,也严禁用公家配给他的小车接送孩子。从他们上小学开始,就一直按照父母要求,在履历表“父亲”一栏里填“陈雪清,职务:处长”。

三儿子陈小鲁与粟裕的女儿结婚时,正是夏天,祝贺的宾客看到桌上仅放着一个大西瓜,俭朴的“西瓜宴”就成了“婚宴”。

在陈毅的影响下,子女们耳濡目染,都养成了良好的品质,在生活上不仅克勤克俭,且待人谦和。陈毅住院期间,子女们对医护人员都非常敬重,主动取药、打扫楼道卫生。良好的家风,不仅成为子女们的骄傲,也让他们终生获益。

教导子女,首先让他们立志。1961年夏天,陈丹淮考入哈尔滨军事工程学院,正在国外开会的陈毅提笔写下著名的《示丹淮,并告昊苏、小鲁、小姗》一诗,其中“应知重实际,平地起高楼。应知重理想,更为世界谋。我要为众人,营私以为羞。”正是他对儿女的殷切期望与要求。他常语重心长地告诉孩子们:“读书没有理想是空的,花盆难栽万年松。”并警告子女:“不要空言无事事,不要近视无远谋。”其不溺爱的拳拳之心,溢于言表。

1958年,陈昊苏16岁生日,陈毅思考许久,郑重将一套《毛泽东选集》作为生日礼物赠送给他,并在扉页写下:“读毛主席著作,要学习他的高尚品格、他的敏锐思想、他的艰苦作风和他一生为人民服务的伟大精神。”1963年,陈昊苏在中国科技大学入了党,陈毅获悉后,非常高兴,在繁忙国务活动中,抽出时间专门找陈昊苏作了四次长时间的谈话,不仅介绍自己的成长经历和感悟,更是激励陈昊苏站稳立场,经受住考验。

陈毅就这样经常通过写诗、书信或当面谈心等种种途径,注重从思想政治上、学习知识上、生活作风上等多方面对子女提出严格要求和教导。孩子们有时会抱怨父亲太严格,而他会告诉孩子们“不从严格出发,就什么事也办不好,反之一切从宽大、谅解,自己为自己辩护出发,结果害处太多。”他在给子女的信中讲:“我作为父亲,总是希望你们四个能成为有学问有品德的人,这点心事,老放不下去。” 看得出,他为儿女的教育问题,倾注了太多心血。

1940年1月28日,陈毅与张茜在江苏溧阳水西结婚

虽然,在个人的品行锻造与养成上,陈毅对子女要求非常严格,但子女们要考哪个学校、考什么专业,均由他们自己做主,父母丝毫不横加干涉。同时,父母的好学不倦,也给孩子们树立了榜样。陈家一宽一严的环境,良好的学风和家风,给孩子们提供了一个健康积极的成长环境和宽松的自主空间,使得他们可以通过各种渠道和方式获取知识,培养情趣。

在父母的教育和影响下,几个子女都成长为对国家社会有用的人才。陈毅清正廉洁的家风家规和严格自律的高风亮节,不仅成为孩子们的毕生骄傲,也让他们获益终生!

(原文刊载于《中华英才》半月刊2020年第16期)

【责编 李鹏】

新华社2024-06-18

《中华英才》半月刊2023-03-19

《中华英才》半月刊2024-08-19