在长江之滨的湖北武汉市阳逻陶家大湾的青瓦白墙间,76岁的陶维炎正伏在画案前,狼毫笔在宣纸上勾勒出黄山松的虬枝。晨光透过窗棂,在他斑白的鬓角镀上金边,画室四壁悬挂的画作——从写实油画到水墨山水,从碳精肖像到石头彩绘——无声诉说着一段跨越甲子的艺术执念。这位从未受过专业美术训练的民间艺人,用六十余载笔墨生涯证明:真正的艺术信仰,能在岁月的裂隙中生长出参天大树。

岁月为墨:从油漆画布到笔墨春秋

1949年,陶维炎出生于长江之畔的陶家大湾。当同龄孩童还在玩泥巴时,他已能用树枝在泥地上摹画飞鸟虫鱼。"打记事起,眼里见着什么都想画下来。童年最奢侈的玩具是半块橡皮和几支削得尖尖的铅笔。上世纪五十年代的乡村匮乏美育资源,他便偷偷临摹课本插图,用灶灰调水在石板上练习线条,"那时候不懂什么是艺术,就觉得画画是心里最畅快的事。"

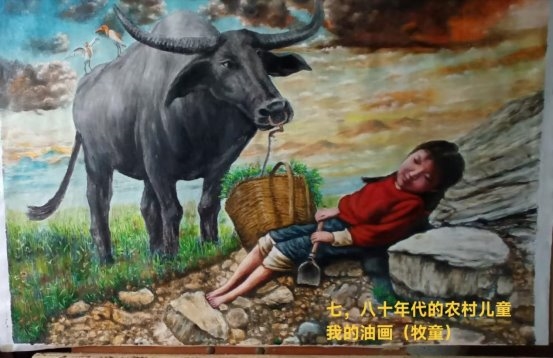

1960年初就陶维炎离开了阳逻陶家大湾,(逃荒)去到湖北省潜江县一个农场生活,在外乡的60,70年代的艰苦生活是苦不堪言的,但艺术带给了他更多美好的向往,伴他度过那段艰苦的岁月。

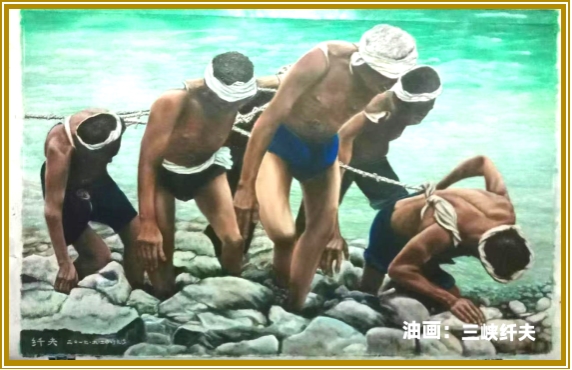

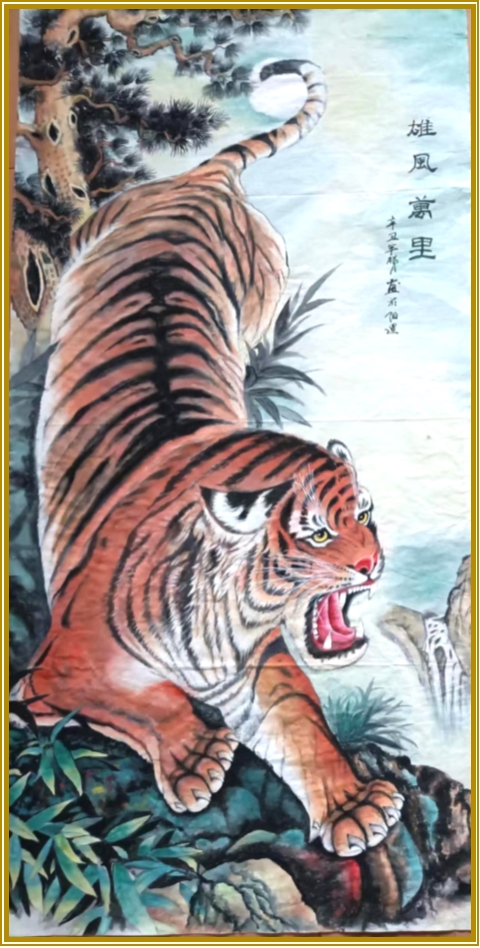

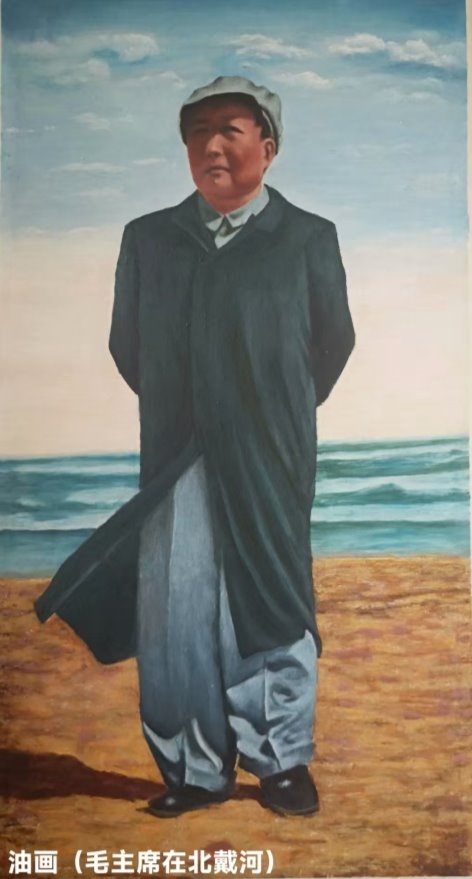

真正的艺术启蒙始于特殊的六十年代。1966年,17岁的陶维炎在公社礼堂第一次见到革命样板戏的布景画,浓烈的色彩与夸张的造型让他震撼:"原来画画能有这么大的力量!"当时物资极度匮乏,油画颜料是奢侈品,他便琢磨着用建筑油漆替代——铁红、群青、钛白的油漆罐在工作台上排成一列,稀释剂用煤油代替,画布是土布刷胶自制的。在阳逻街道的宣传墙上,他绘制的毛主席木刻像线条硬朗,样板戏《红灯记》的布景画中,李玉和的红灯笼被他用朱红油漆层层罩染,在阳光下竟透出油画特有的光泽。

"用油漆画画,气味呛得人掉眼泪,冬天手冻得握不住笔,夏天油漆粘在手上洗不掉。"老人卷起袖口,手背上仍可见当年油漆残留的淡淡色斑,"但只要看到乡亲们围在墙前看画,就觉得什么都值了。"那些用工业材料完成的"油画",如今虽已随墙体斑驳消失,却在他心中埋下了写实绘画的种子。

青衿之志:失学少年的墙绘人生

1962年,13岁的陶维炎在小学六年级还差半年毕业时,因家庭变故被迫辍学。失学的阴霾并未笼罩太久,他很快在村庄的墙壁上找到了新的"课堂"。"村里要刷毛主席语录,写标语,没人会写美术字,我就毛遂自荐。"老人指着老宅外一堵斑驳的山墙,"看,那时候写的'为人民服务',笔画拐角还能看出当年的痕迹。"

没有专业工具,他就用竹片削成刷子,用石灰水调墨汁写大字;绘制毛主席木刻像时,没有刻刀就用铁钉在木板上勾勒轮廓,再拓印到墙上。"有次为了画一幅《毛主席去安源》的宣传画,我在墙上搭了脚手架,从日出画到日落,整整画了三天。"村民们端来的粗茶淡饭,是对这位"小画家"最朴素的肯定。办黑板报的经历更成了他的艺术练兵场——每期主题从春耕生产到政策宣传,他都要琢磨版式设计、插图构图,"粉笔在黑板上的轻重缓急,后来发现和碳精笔的用法竟是相通的。"

七十年代初,命运为他打开了一扇艺术之窗。武汉钢铁厂下放的知青落户陶家大湾,这位科班出身的画家常在田埂上写生。"我第一次见有人用油画颜料在画布上画风景,那色彩的层次、光影的变化,看得我眼睛都直了。"陶维炎每天干完农活就往知青点跑,帮着磨颜料、洗画笔,偷偷观察调色技巧。知青返城时,将半箱油画颜料留给了他,"那是我人生中最珍贵的礼物,捧着颜料箱回家的路上,我觉得自己像拥有了整个世界。"

色阶人生:从碳精肖像到写实史诗

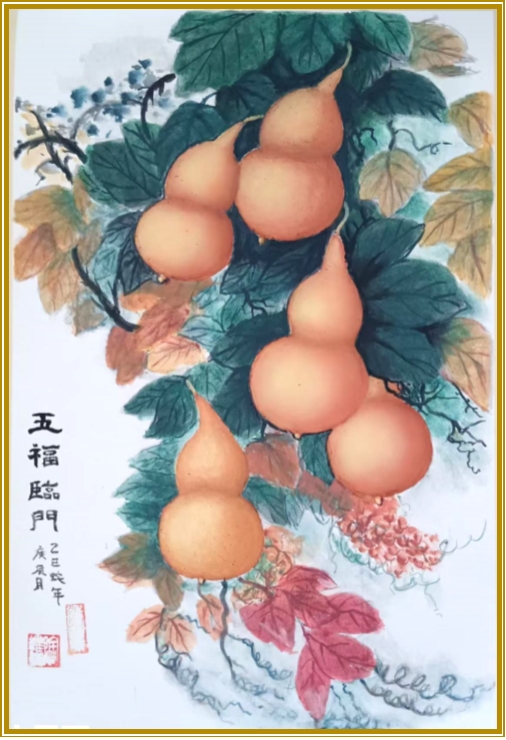

手握知青馈赠的颜料,陶维炎开始系统钻研油画。但现实很快泼来冷水:进口油画颜料价格高昂,凭务农收入根本无力承担。为了生计,他转用广告颜料绘制农村盛行的中堂画——仕女图、松鹤图、四季花鸟,在日复一日的商业绘画中,他却意外练就了色彩把控的硬功夫:"广告颜料覆盖力强,调色必须一次到位,这让我对色阶的敏感度比别人高得多。"

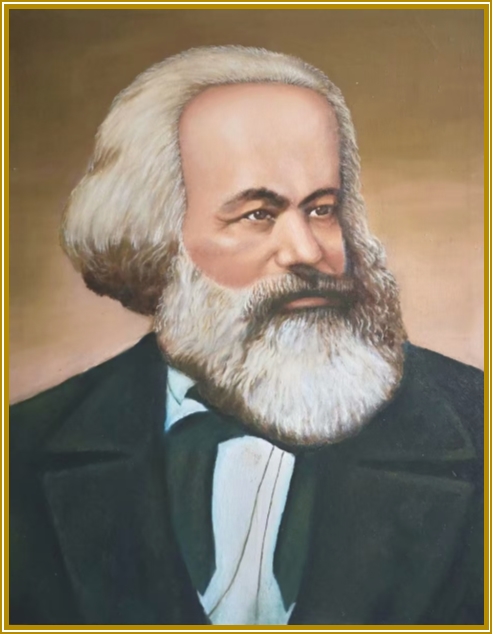

武汉美术展览馆的开放成为他艺术认知的转折点。在冷军早期写实油画前,他一站就是几个小时:"超写实油画《小唐》里女孩毛衣的绒毛、玻璃杯的反光,画得比照片还逼真,我这才明白,写实绘画能达到如此震撼的境界。"从此他摒弃了中堂画的程式化创作,一头扎进写实油画的深海。为了画好人体结构,他用省下的口粮换购《艺用人体解剖》,在灯下临摹骨骼肌肉图;为了捕捉光线变化,他在自家院子里支起画架,从晨曦到暮色,反复描绘练习钻研。

2000年后,他迎来了创作爆发期。耗时两年完成的《56个少数民族美女》系列,19幅纸面油画中,每个民族少女的服饰纹样都经过考据:苗族的银饰要画出锻打的肌理,维吾尔族的艾德莱斯绸要表现出丝绸的飘逸感。"画藏族姑娘时,光她头上的珊瑚珠,我就调了二十多次色,要画出雪域阳光照射下的通透感。"而半年完成的《十大元帅》肖像系列,他查阅大量历史照片,连元帅们军装的军衔徽章都严格还原。在《朱德元帅》中,老人特意在背景加入井冈山的云海,"要让人物气质和历史背景融为一体。"

这些作品从未参加商业展览,却在阳逻街道的乡邻间口耳相传。常有老人带着孙子来看画:"这是毛主席,这是周总理。"陶维炎觉得,比获奖更珍贵的,是作品能成为一代人的集体记忆载体。

墨韵新生:退休岁月的丹青变法

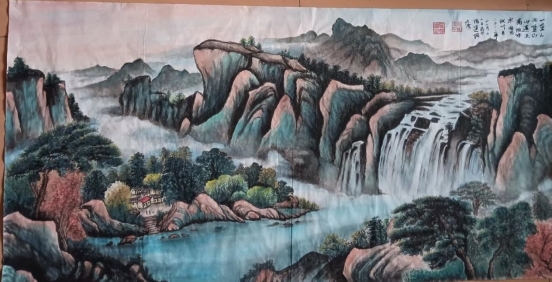

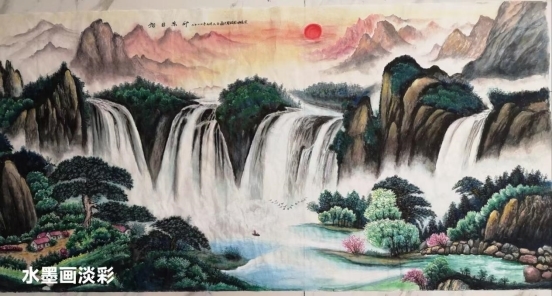

2010年退休后,本该含饴弄孙的陶维炎,却在画室里开启了新的艺术冒险——转向中国传统水墨画。"油画画了几十年,想试试水墨的韵味。"零基础学国画的难度远超想象:宣纸的晕染特性让习惯了油画厚涂的他屡屡碰壁,毛笔的提按顿挫与油画笔的涂抹完全是两种语言。

他从最基础的"芥子园画谱"临起,每天清晨五点起床练习中锋、侧锋,光是画兰叶就练了三个月。"油画是做加法,层层堆叠;水墨是做减法,一笔下去不能修改。"为了领悟水墨的"留白"意境,他多次登上高山,在云雾中观察山水的虚实变化。"现在画水墨,常常一画就是一天,忘了吃饭喝水,这种沉浸感和画油画时完全不同。"

时代长卷:一位民间艺人的家国情怀

在陶维炎的创作计划中,最宏大的构想正在酝酿——为祖国成立八十周年绘制《祖国巨变》组画。"从1949年到2029年,八十年沧桑巨变,我想用画笔记录下来。"老人铺开一张泛黄的草稿纸,上面用铅笔勾勒着初步构思:1949年的开国大典、1978年的小岗村契约、1997年的香港回归、2008年的奥运圣火、2020年的抗疫场景......"每个时期选一个标志性事件,用国画的形式来表现,五年或十年一幅,组成一部视觉史诗。"

在他看来,艺术创作与家国命运本就密不可分。"我从用油漆画画的年代走来,亲眼见证国家从匮乏走向富强,现在能用最好的宣纸、最地道的徽墨创作,这本身就是时代的馈赠。"老人的眼中闪着光,"等组画完成时,我就八十岁了,希望这些画能告诉年轻人,今天的中国是怎么来的。"

尾声:在时光里生长的艺术树

六十余载艺术生涯,他从未进入专业美术圈,却以田野般的旺盛生命力,在民间土壤中生长出独特的艺术根系——从油漆到水墨,从墙绘到画布,从生存需求到精神追求,他的每一笔都刻着对艺术的赤诚。

在这个追逐流量与奖项的时代,陶维炎的坚持显得有些"不合时宜"。但当他用布满老茧的手抚过画布,当颜料与水墨在他笔下化为山河与人物,我们忽然懂得:真正的艺术执着,从来不是技巧的炫技,而是用一生的时光,在岁月深处种一棵树,让根须扎进生活的土壤,让枝叶触摸理想的天空。这棵以笔墨浇灌的艺术之树,正在陶家大湾的晨光里,继续生长出新的年轮。

【责编 李鹏】

2025-07-10

2025-07-09

2025-07-09